本篇文章是《在城市的缝隙中,青年如何参与城市生物多样性保护?》的下篇。

在上篇中,我们看到了:

安徽师范大学"师大草木"团队如何用美学教育和植物科普,唤醒人们对身边草木的认知,重写"看见"的方式;

西交利物浦大学自然学社如何通过三年生态修复,让一片校园荒地重新成为刺猬、鸟类的家园,并逐步扩展到更系统的长期监测与公众传播,以调研和公民科学推动学校建筑玻璃的改造。

希望和伙伴们共同探究城市生物多样性议题,涓流行动之大学生环保公益精英培训营报名倒计时3天!

将有机会参与城市生物多样性理论和自然教育学习、气候变化和领导力培训、涓流行动演讲圆桌活动。

培训营火热招募中,欢迎大家扫码报名!

扫描下方二维码

填写报名表

报名截至7月26日24时

而今天的故事里,我们将跟随另外两支团队的视角,探寻城市生物多样性保护的更多可能。

重庆大学自然触角团队

从调研出发,唤起城市中人的自然感知

来自重庆大学的“自然触角”团队意识到,很多时候,人们对城市中生物多样性的认知的缺失,其中一个很重要的原因是感知的缺失。尽管城市中绿意可见,城市公园的生物多样性价值却尚未被充分挖掘,居民与自然的日常互动也在逐渐淡化,导致保护意识缺位。

团队在调研

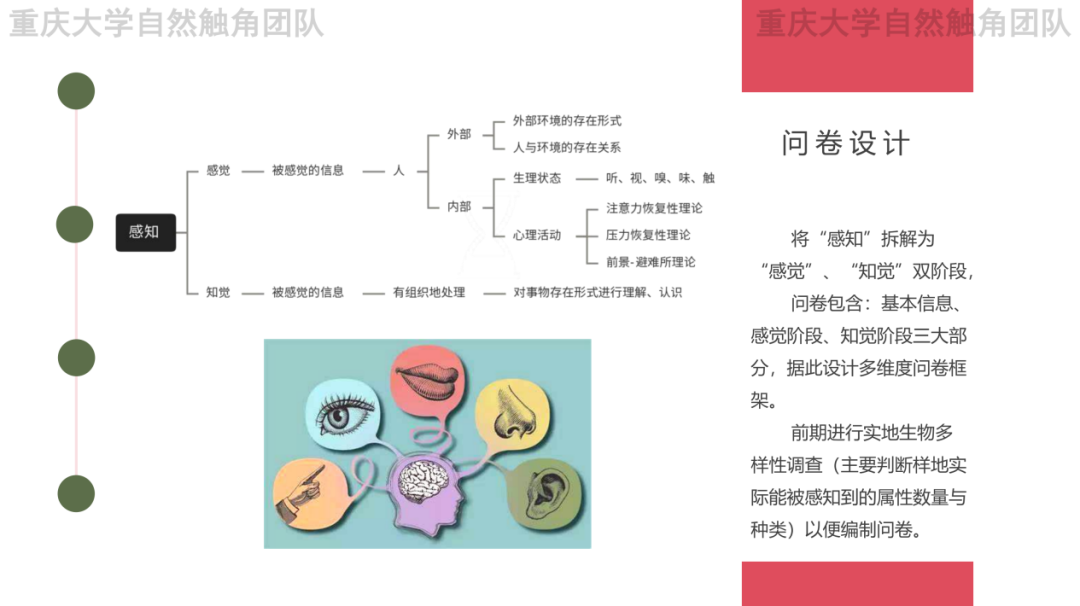

正是基于这样的现实困境,团队选择以“感官感知”为切入点,聚焦公众与城市生物多样性的连接。作为课题组支持下的研究性团队,他们以重庆洪恩寺森林公园为样地,围绕“感官感知如何影响公众对城市生物多样性的理解与态度”开展长期调研。他们将感知细分为视觉、听觉、嗅觉和触觉四个维度,对公众对植物与鸟类的感知能力进行问卷与实地调查。

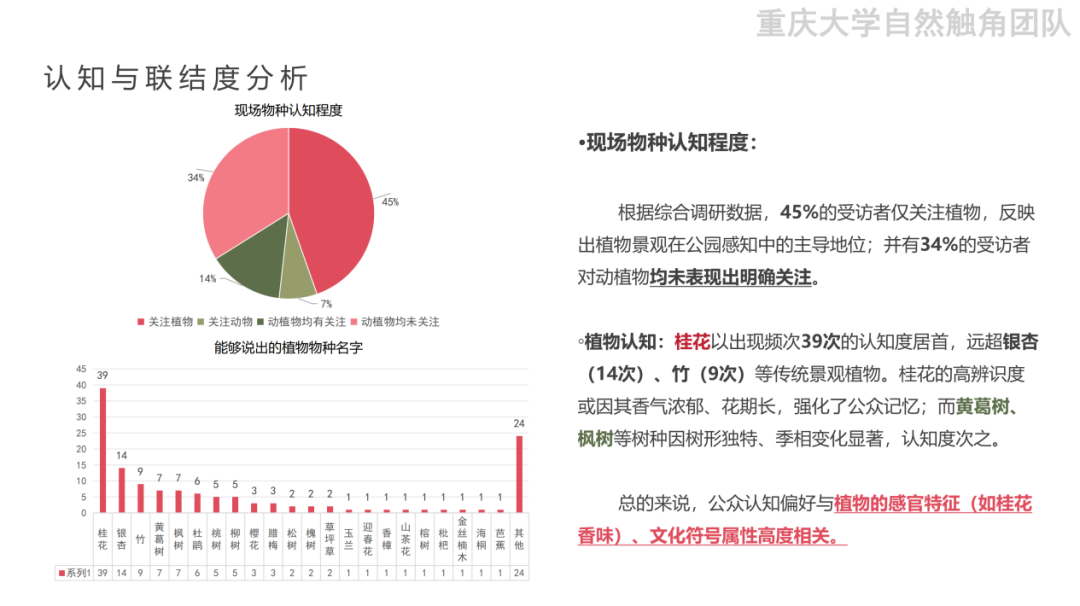

调查发现,公众对植物的认知存在明显偏好。其中,桂花因其浓郁香气与深厚的文化象征被认知度最高,黄葛树也因常见且具有地方特征而位列前茅。团队推测,公众对植物的认知偏好,与其感官特征(如香味、外观)及所承载的文化符号意义高度相关。

另外,公众最容易注意的是色彩鲜艳、形状明显的植物,以及动态行为突出的鸟类,但对植物的肌理、层次结构、生态功能等感知较为薄弱;即使能“看到”鸟类,也很少有人能具体识别种类。许多访客能说出自己“感受到了自然”,却对其中的生物一无所知。团队指出,这正是“感知—认知—连接”链条中最薄弱的环节。

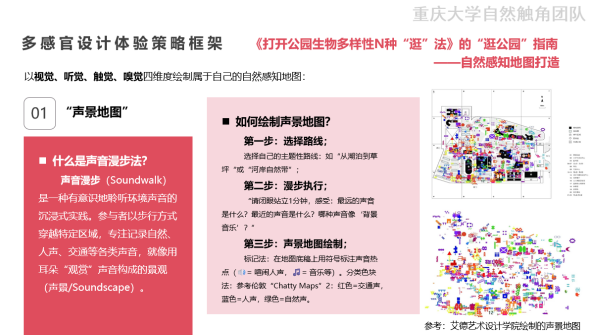

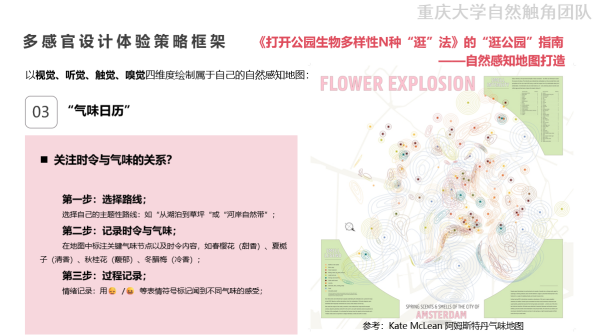

令人印象深刻的是,团队进一步提出“感知越丰富,人与自然的联结度越高”。他们基于这一发现,设计出一套“多感官自然体验指南”策略,并计划开发打造一个“逛公园”指南——《打开公园生物多样性N种“逛”法》,从“声音漫步”“触感采集”“嗅觉日历”“视觉焦点记录”,到“自然笔记”,鼓励公众在逛公园时主动调动感官,绘制属于自己的“自然感知地图”。“我们从严谨的调研出发,但也希望用不那么枯燥的方式让公众感兴趣并参与进来。”

孙睿琪补充说。团队还进一步对公园的自然科普教育提出了三个优化建议:构建阶梯式科普框架、优化公众科普内容的创作方式、嵌入生态解说的空间系统设计,试图将研究成果转化为自然教育活动/课程、公园解说导览体系中的实用策略,真正为城市生物多样性感知与保护注入温度与可能。

谈及涓流计划为团队提供的支持,睿琪特别提到了校外导师的帮助,“涓流计划是为我们安排了巴渝公益的导师,他对重庆公园绿地发展、自然教育科普宣传等也更了解,对我们的研究细节严谨性的把握,以及成果转化应用,后续模式打造和推广等都给了我们很多启发,交流得也很愉快,收获很多”。

南京农业大学中华虎凤蝶保护协会

从蝴蝶出发,打破对昆虫的偏见

冯楚灵来自南京农业大学中华虎凤蝶保护协会,关于团队关注生物多样性的初心,她提到一个矛盾,在农业类高校,昆虫本应是学生日常研究的对象,但在公众眼中,它们却常常只是“令人厌恶的害虫”。

“因为外貌或者某些习性,昆虫被误解,但其实它们在生态系统中扮演着关键角色,比如传粉、维持食物链的平衡。”这种矛盾催生了行动的契机。2017年,一群热爱昆虫、具备基础知识的同学决定以中华虎凤蝶为起点,成立了虎协。

“为什么我们要保护一个寿命只有15天的蝴蝶?” 这是南京农业大学“中华虎凤蝶保护协会”在每次公众讲解中经常抛出的问题,也是他们行动的起点。

01 中华虎凤蝶的生态意义与生存困境

中华虎凤蝶因“黑黄相间的虎纹”和“尾部如凤羽”而得名,是中国特有的国家二级保护蝶类。它生态要求极高,幼虫仅以杜衡为食,成虫一年一代,生命周期仅10–15天。

“它是环境变化的‘生态晴雨表’,对干扰极为敏感。”冯楚灵介绍,团队在野外观察中发现,为躲避破坏,虎凤蝶已开始将卵产在叶片背面,这是一种“隐秘适应”。

虎凤蝶在杜衡叶片背面产卵

虎凤蝶的生存不仅依赖杜衡,也与紫花地丁、诸葛菜等早春植物共生,牵动昆虫、植物与鸟类的生态链。“保护虎凤蝶就要从保护它的食物开始”,冯楚灵强调,否则将可能引发生态级联效应。

虎凤蝶成虫正在吸食阿拉伯婆婆纳的花蜜

目前南京的紫金山、老山等地是主要分布区,但旅游开发(汤山部分游客误采杜衡,紫金山徒步路线密集加剧植被踩踏)等因素正导致生态廊道破碎、种群隔离。

02 用科普打破昆虫偏见,推动公众行动

“很多人看到虎凤蝶的幼虫,会觉得它很恶心,以为是害虫。”冯楚灵说,“我们希望通过科普,打破大家对昆虫的误解,用科学认知代替盲目排斥。”

作为一支以大学生为主体的生态社团,南农虎协将昆虫保护作为进入城市生物多样性议题的切口,围绕“破除偏见、唤起兴趣、引导参与”三个目标,针对不同人群设计了分层的公众教育路径。他们的行动主要面向三类人群:

• 高校内部

团队组织学生前往汤山等虎凤蝶栖息地,开展野外观测与公众认知调研,记录种群状况、生活习性及面临的威胁,积累本土昆虫保护的一手资料,并以“植保文化节”等平台结合标本与趣味活动,向师生科普传播。

此外,通过“寻虫迹”等项目,鼓励学生自主记录校园昆虫,目前已涵盖15科,初步绘制出校园生物多样性图谱。

• 中小学生

面向中小学生,他们走进多所学校开展启发式课程,将虎凤蝶拟人化为“金陵使者”,结合标本展示、游戏互动等方式,引导孩子从“恐惧”转向“好奇”。

课程内容根据年龄层逐步递进:小学生注重感官体验,高中生引入基础生态知识,大学生则鼓励深入观察与标本创作。

• 城市公共空间

团队多次在新街口、秦淮区等地设摊科普,联合外校伙伴展示标本、发放宣传册与文创产品,向公众讲解昆虫的生态功能,打破“害虫”偏见,也借助市级活动扩大影响力。

他们曾在街头科普活动中遇到一个孩子想要买蝴蝶标本,但是阿姨说嫌标本这种东西“脏”,不愿孩子靠近。然后团队成员讲了一个蝴蝶的小故事后,“那位阿姨竟主动掏钱给孩子买下了一个昆虫标本。”这类“小转变”,是他们科普工作的意义所在。

03 行动的“蝴蝶”效应

“以中华虎凤蝶这一物种为窗口,我们希望告诉大家,昆虫并不是无足轻重的小虫子。”冯楚灵强调,“它们在生态系统中有重要功能——只有了解了,才有可能真正认识;而开始行动,就有可能影响下一个人也去行动。”

楚灵提到,涓流计划的支持对团队实践至关重要,不仅解决了项目落地的核心经费问题,也为他们搭建了学习交流的平台,帮助团队不断优化行动路径。

她表示,涓流行动不仅提供了项目资金保障,覆盖了文创材料、标本维护、活动物料与宣传印制等实际支出,使“轻量化文创+深度体验”的公众教育得以落地,还通过社群平台营造了富有支持与交流氛围的大学生环保网络。南农虎协在社群中积极参与分享与讨论,拓展了视野,也获得了认可,“受邀进行茶话会项目分享,是对团队努力的肯定,提升了成员的成就感和持续投入的动力”,也为今后跨团队合作提供了基础。

此外,从项目申报到结项反馈,涓流行动提供了一套清晰的执行与复盘框架,帮助团队打磨计划、设定目标并不断优化实践路径。例如结项报告的结构化要求,可以“帮助引导团队进行深度复盘,总结经验,精准识别线上宣传的不足,并规划更可持续、更具创新性的未来方向”。

在城市缝隙中,看见生命,也种下希望

在这场青年参与的城市生物多样性保护实践中,我们看到了来自带着不同切入点和行动路径的青年们,在城市的缝隙中持续发力:有人用科普与故事打破偏见,有人以乡土植物修复一片绿地,以数据推动制度的改变;有人用美唤起公众对自然的关心与热爱,也有人深入关于感知的调研,尝试唤醒人们早已模糊的自然感知等等。

更重要的是,通过这些青年的实践,我们正在看到:城市生物多样性早已不只是一个关于生物多样性的议题,它关乎感知的唤醒,美的再发现,关乎打破偏见、理解差异与看见多元的价值,重建我们与自然的关系、关乎共创城市的未来与韧性……

这些行动背后,是一群能看见问题、有所热爱、眼里有关切、具备行动力与创造力的青年人。TA们愿意主动参与和创造,回应现实,为世界提供另一种可能———在城市生物多样性议题逐渐被看见的今天,TA们已经成为其中的推动者与记录者。

涓流终将汇聚成江河,这些点滴的行动也在悄然塑造着城市生态的另一种可能。而你我,也许从一次观察、一次参与开始,便已是希望与改变的一部分。

涓流行动

“不积小流,无以成江海”,年轻人的环保公益行动,正似那涓涓细流,细微但坚韧,终会汇成大江大海。

出于为环保公益行业提供持续动能、助力不同阶段人才成长的考量,在华泰证券和南方基金的支持下,华泰公益基金会与合一绿色基金会携手发起“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”,为大学生提供小额资助支持和配套的专家指导,引导大学生科学、理性地开展环保行动,贡献于环境保护,又有效提升自身综合能力。

“一个长江”项目

“一个长江”生态环境保护公益项目由华泰证券于2018年设立,以长江流域为重点区域,致力推动生物多样性保护和乡村生态振兴,通过支持环保公益领域青年人才发展,开展公民科学行动为环保事业注入长期动力,并以ESG为纽带,促进生态保护界与资本市场对话合作,引导资本向善。

2022年华泰证券与华泰公益基金会合作设立“一个长江”生态环境保护专项基金。该项目入选联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(CBD COP15)非政府组织论坛“全球特别推荐案例”,以及中国证券业协会《2020年证券行业文化建设年报》实践案例。