3月29日至31日,由万科公益基金会资助、北京合一绿色公益基金会(以下简称“合一绿”)与恒星伙伴机构广州市从化区深耕社会工作服务中心(以下简称“深耕”)联合主办的“恒星伙伴计划—社区应对气候变化”主题研学先后在深圳梅沙碳中和先行示范区和广州从化仙娘溪进行,来自恒星伙伴计划、华南农村发展网络、广东省千禾社区公益基金会等17家机构的27名成员参与了此次研学。

3月29日

3月29日参加气候主题研学的伙伴,在万科公益基金会高级项目经理林虹和大梅沙万科中心园区导赏员林斌宏的导赏下,对梅沙碳中和先行示范区进行了参观学习。

万科公益基金在大梅沙万科中心园区探索通过动植物构建有机循环体系的生物科技方法,借助黑水虻实现园区厨余垃圾100%在地资源化和堆肥实现有机质循环利用,大幅降低碳排放的同时增加碳封存。

伙伴们在万科公益基金会屋顶花园参访现场

在跨界进行生物技术探索创新的同时,万科公益基金会还进行着人文推动、组织协调等方面更多的跨界创新。基金会依据社区中不同空间中人群的流动特征将社区解构成不同的场景,分别实施不同方案推动各方共建近零碳社区。

在学校场景中,基金会协助学生进行“土壤—堆肥—种植”的减碳实践;在公共空间中,基金会挖掘本地食物文化与社区的链接,通过食物议题走近大梅沙居民,建立活跃的大梅沙碳中和社区社群。

基金会还实施了社区植物、海洋生物和文化等多样性调研,并开展各类民众教育活动,全方位衔接社区内外资源,共建近零碳社区。

在参访的交流环节,大自然保护协会深圳项目经理张薰予为参访的伙伴介绍了大自然保护协会与深圳相关方合作,基于自然的解决方案(Nature-based Solution, NbS),在深圳城中村通过多方共建生态花园增强社区气候韧性的工作。

从参访和交流中,参加气候研学的伙伴们在置身于随意可以看到环保和低碳的社区情境中,感受到了环保科技、企业资本、多方共建所展示出的创造力。

伙伴们在万科公益基金会合影

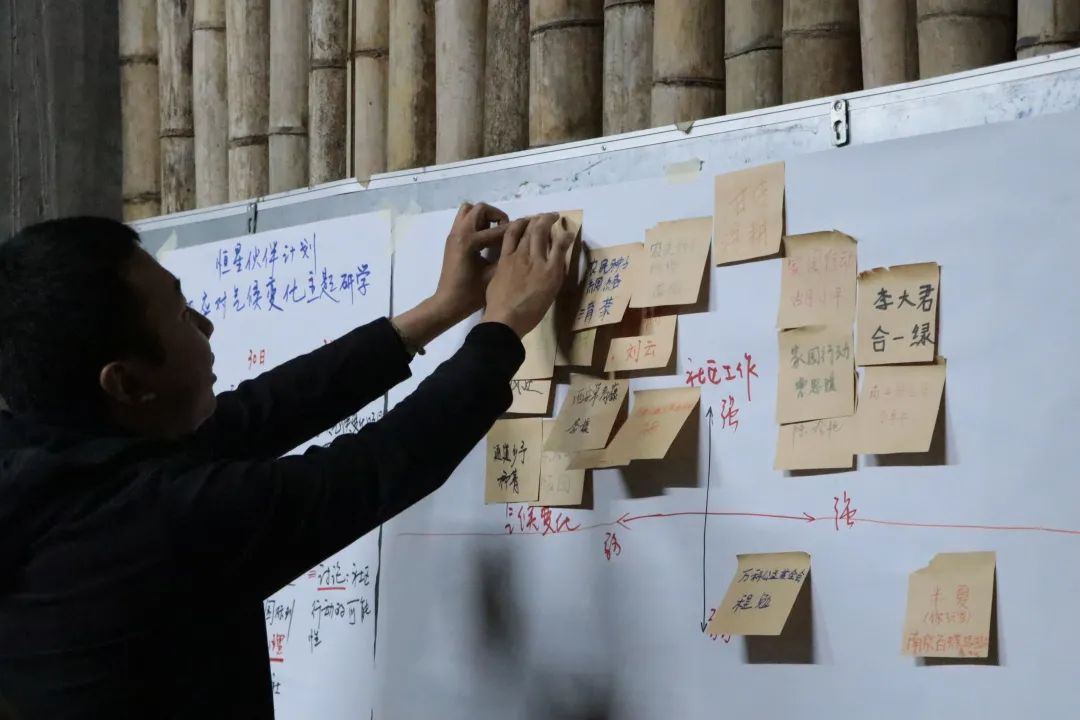

3月29日晚,参加气候主题研学的伙伴们,从繁华的大都市深圳到达幽静的广州从化北部山区,入住“仙娘溪乡村旅社”,并在仙娘溪“爸妈食堂”的餐厅中开启了充满人间烟火气的社区应对气候变化主题工作坊。

工作坊活动现场图

3月30日

3月30日,广东省千禾社区公益基金会和恒星伙伴机构南宁市绿种扶贫服务中心的代表,分别就城市社区应对气候变化和农村社区应对气候变化的项目实践进行了分享。从两位伙伴的分享中,我们学习到在社区层面应对气候变化需要专业技术与本土经验的结合,需要社区内生动力的发掘和社区内外支持网络的搭建,更需要我们跳出单纯的气候变化话语体系,采取社区的综合可持续营造。

作为本次活动的联合主办方之一,北京合一绿色公益基金会代表李大君,就气候变化从“国际话语”到“本土表达”的话语转化与行动转化进行汇报,通过政治经济学视角的引入,我们看到现有的世界体系框架内解决气候危机希望渺茫,但我们并不能因此而躺平或患上气候抑郁症,而是拓展应对气候变化的空间想象力与行动力,不囿于“碳减排”的热点追逐,也不再等待国际层面的共识,直接在地展开环境保护与气候应对,通过以行政区划上的街道或乡镇为基本单元,构建“韧性街镇”,并进而通过一个个在地的改变促成可持续的改变。

3月31日

作为本次活动的联合主办方与在地伙伴,广州市从化区深耕社会工作服务中心的项目同事带领参会者对仙娘溪项目点进行了实地考察与访问。3月31日,参会者围绕深耕团队在仙娘溪进行气候韧性社区建设和乡村可持续发展工作进行了案例剖析。

仙娘溪项目在近些年通过种植转型,使用气候韧性更高的青梅产业替代了容易遭受气候与市场风险的砂糖橘的种植,并通过成立社会企业发展出生态农产品的加工与销售机制,增强社区的农业可持续发展;通过发展社区合作经济,如乡村旅社、爸妈食堂,不仅增强了社区脆弱人群的多元生计的可能,也逐步构建起了社区自身的食物供应体系。项目工作员还亲自上手,通过种植试验田来尝试气候韧性农业新的可能。

深耕在仙娘溪的一系列可持续产业的推动和社区可持续网络的建设,是典型的社区适应气候变化的项目实践。同时,项目同事也谈及了在社区发展中引入气候议题视角的过程中的思考,如:

气候变化议题如何跟原本的社区工作思路和村庄发展有效打通?

社区工作的基础部分(关系/动员/组织)和议题工作部分(气候变化)的关系?尤其是对于村庄和组织基础弱的区域,没办法将议题直接导入,气候议题资金如何与社区基础工作相契合?

资助方与执行方如何就气候变化议题在具体情境的理解中来形塑具体实践,而非教条地将国际话语直接导入?

如何构建区域性的合作经济与韧性产业系统来应对气候变化?

村民的日常话语如何让与气候变化的话语和论述产生联系?

深耕团队在乡村应对气候变化道路上踩过的“坑”和思考引发了大家热烈讨论,也触发了大家在机构业务中引入气候变化视角的兴奋感,不因难而退,而是跃跃欲试。或许,世界上本来到处都是坑,填得人多了,便有了路。

短短三天的气候主题研学,我们见识了多样化的气候主题实践,也通过研讨和共创打开了社区应对气候变化的更多想象,使得参与者不会因气候危机而悲观焦虑,而是基于在地情境采取立马的直接干预,来共构社区应对气候变化的丰富图景,让气候变化这样的大议题在落地时得到本土的积极回应。

伙伴们在仙娘溪乡村旅社前合影