6月,在这样一个充满热情活力的环保之月,垒土行动召集全国各地优秀学员,组成了一支游学队伍,来到上海开展线下参访培训,围绕“低碳社区的更多可能”,从星罗密布的街道建筑,到功能完整的生活社区,观察城市更新发展中对低碳可持续的探索,寻找社会组织开展低碳行动的灵感与方向。

他们看见了什么,又有哪些收获?接下来,跟随小葫芦的脚步,一起来精彩回顾吧!

垒土行动训练营视频回顾(制作:syna)

#看见社区

社区观察citywalk

当我们谈到社区时,我们究竟在谈什么?生活中习以为常的社区,又藏着哪些低碳环保的可探索角落呢?通过一场社区观察citywalk,垒土学员们穿行在城市的街道与社区之间,用脚步和眼睛,重新观察社区,发现更多可能性。

citywalk路线选择在长宁区新双创街区「上海硅巷」的关键路段,以武夷路、定西路为十字支撑,既有利西路、安化路等具有上海本地社区生活气息的里弄道路,又有愚园路等历史风貌保护道路、优秀历史建筑,历史与现代的交汇,创新与传统的融合,在这一片区域中迸发出闪光和惊喜。

在出行之前,合一绿董丹丹为大家介绍社区观察的重点与方向:发现社区的完整性、寻找社区的在地化、探索新旧更新融合的精彩结合。在垒土上海伙伴孙楠楠和董丹丹两位队长的带领下,垒土学员分组出发前往,通过观察和发现,社区的形象在不断延伸完整并且立体呈现:

综合时尚、科技、人性化的社区菜市场,传统工业园区转变的社区咖啡空间、邻里众筹支撑下来的小小纽扣店、街头随处可见的修车修锁配钥匙摊位、适应残障人士等多元群体的社区趣味运动角、把环保与时尚有效结合的可持续创新潮牌、开放过道创新设计的社区美术馆、提供便民服务设施的公共市集;

还有阳台独特的外伸晾晒文化、上海传统怀旧风格的社区康养院、本地特色的美食小吃早餐、随地可见的上海话标识、提供适老服务的智能电话亭、历史建筑的精心展示......

在社区的街道里弄步行穿梭,观察触摸这座城市的毛细血管,感受细致之处的社区功能完整,感动于对本地文化的尊重和保留,更从经典的更新融合中,学习可以借鉴的创新经验。

#看见城市

公共空间更新融合

上生·新所

经历了三个发展时期和功能转化之后,昔日的历史建筑、工业园区,如今成为集合办公、商业、文体、休闲综合的公共开放空间。在上生·新所,垒土学员通过参访,了解这样一个城市更新的典型案例。

通过多方共建、共享、共治,采取空间、文化、内容三个维度的再生策略,这片地方从街区中的封闭之地,打造与周边的社区生活空间连通,转变成开放的、具有强互动性的城市公共空间。

在这样一个多功能的社区会客厅里,伙伴们通过卡牌讲述自身与环保、社区的链接,分享自己的看见与思考。

城市规划展示馆

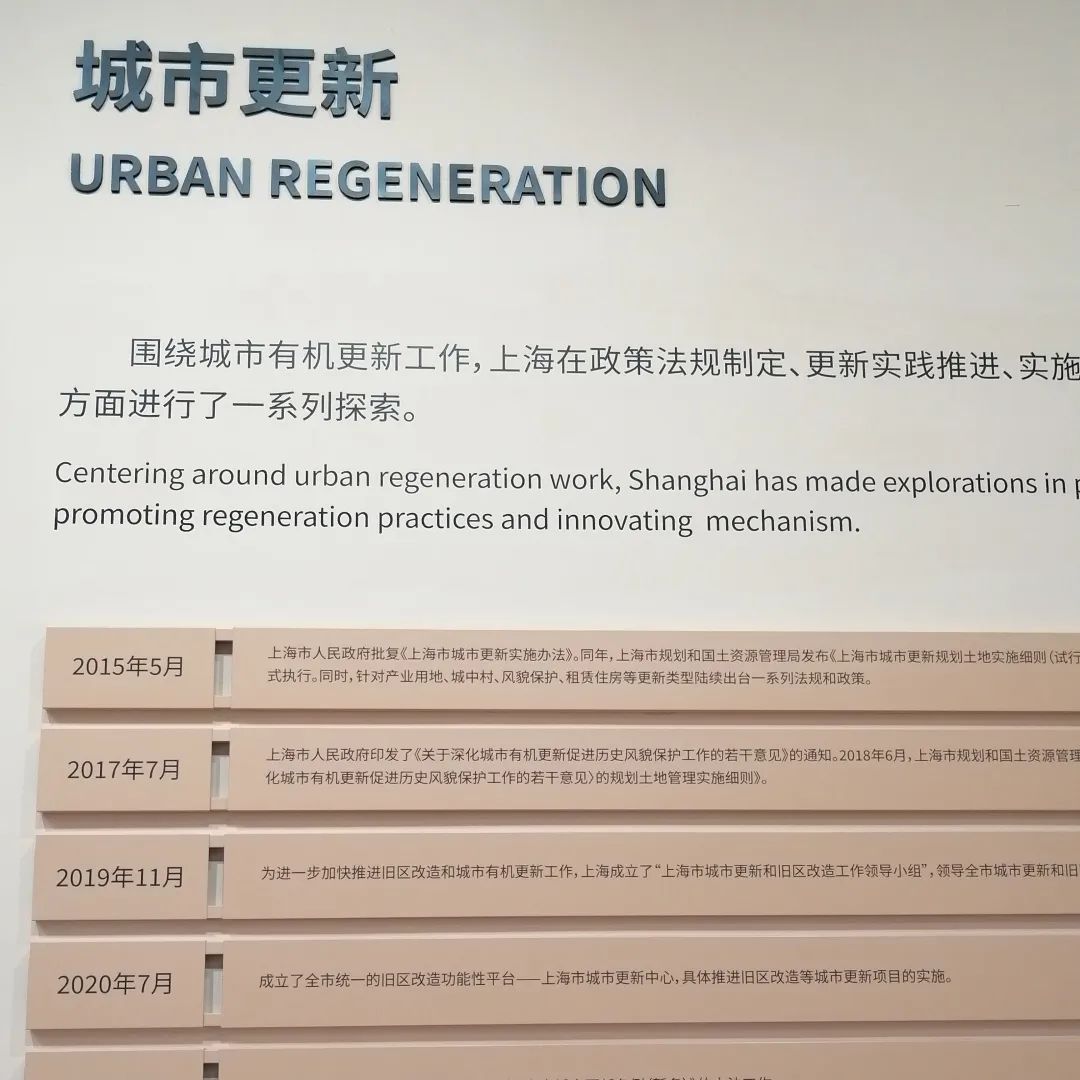

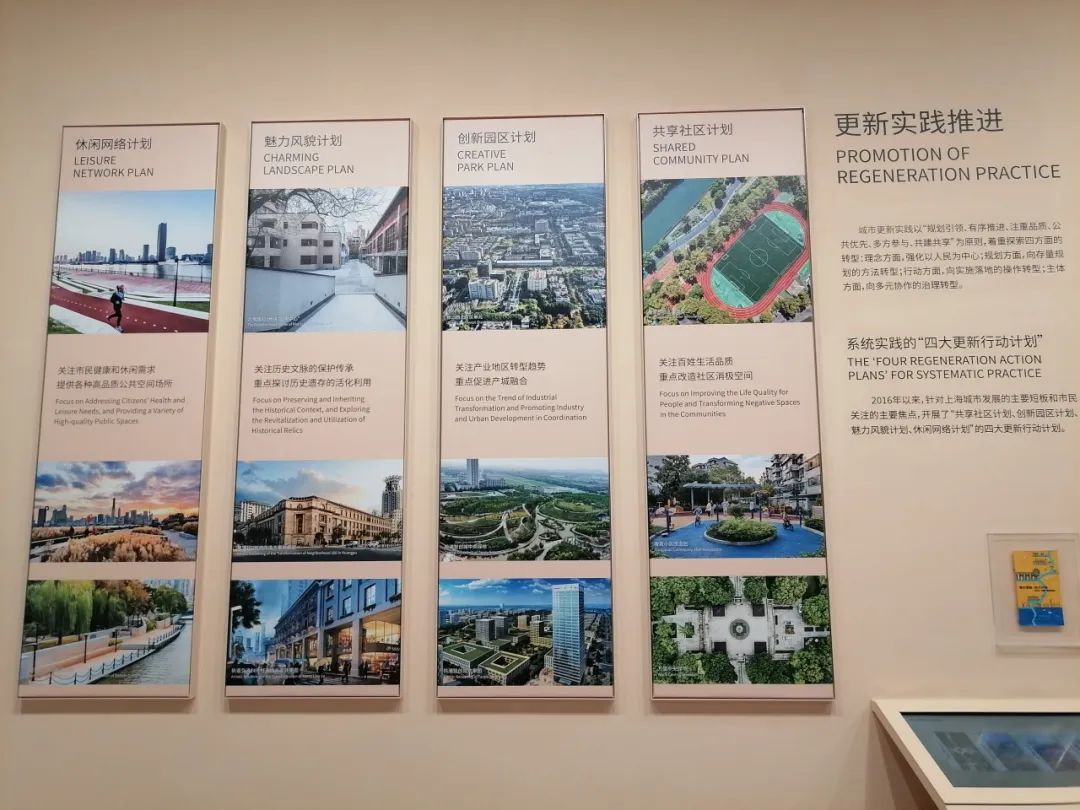

社区作为城市的细胞单元,不但是人们工作、生活和居住的家园,也是城市践行绿色低碳理念的重要空间载体。扎根一个个具体的社区开展环保行动的垒土伙伴,是如何理解城市与社区的关联,从宏观意义了解自身行动的长远意义呢?通过上海城市规划展示馆的参访,伙伴们共同看见城市发展的昨天、今天、明天,从人文、生态、创新等维度,探索一座现代化城市蜕变发展更新之路。

在基础设施设计成果展,伙伴们详细了解交通、能源、水、环境等基础设施的规划设计,如何保障人们的美好生活;人文之城,垒土学员共同观看了上海15分钟社区生活圈规划目标,以新华路街道等代表案例,了解社区微更新的具体实践探索;并系统学习了《上海市城市更新实施办法》,了解城市空间形态和功能进行可持续改善的方向;

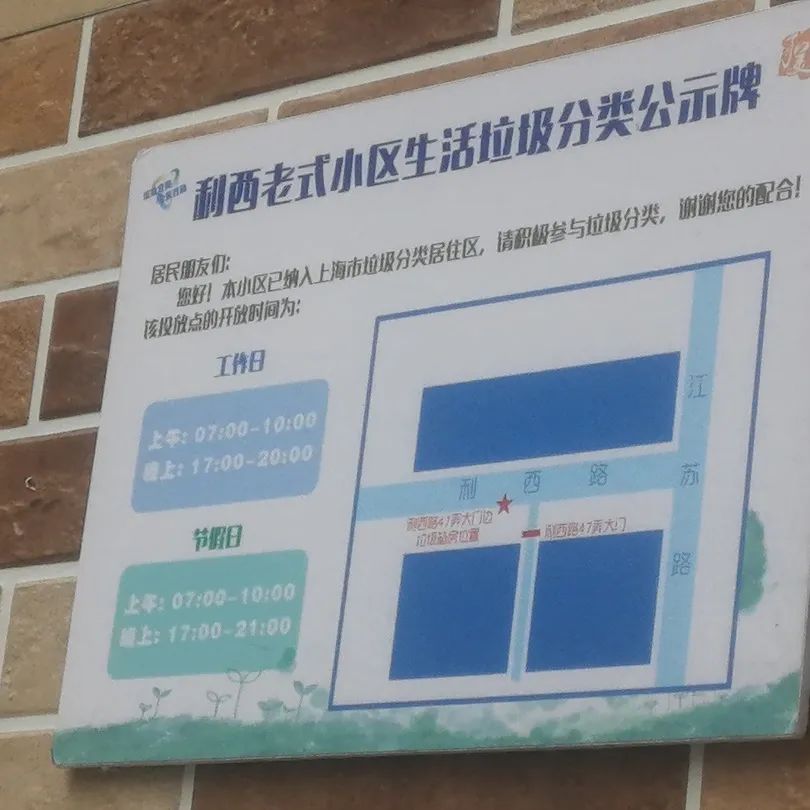

生态之城,通过垃圾分类、节能低碳具体版块的体验互动,介绍上海为应对调整和城市未来发展的不确定时,对于生态环境和城市安全等底线的守卫,为学员开展社区应对气候变化行动提供灵感和思路;创新之城,则让伙伴们看到科技在城市数字化转型、改善社区生活模式的潜力。

#看见行动

社区花园x垃圾分类

实地参访

在看见社区与观察城市之后,垒土学员对于社区有了更丰富的理解与认识。如何在社区开展低碳环保公众活动、推动行动实践有效落地,项目组结合学员们已经在探索行动的社区花园与垃圾分类,开展了示范点参访,学习典型案例模式,吸收先进行动经验。

社区花园示范点参访

创智农园作为上海首个位于开放街区中的社区花园,由社会组织四叶草堂团队、创智农园共建社和居民志愿者共同支持。

来自四叶草堂的芸羲老师为学员们介绍了创智农园的建立历史,源自于对荒废空间的利用与改造,尝试搭建社区间居民间的生活纽带。经过多年的共建营造与推动,如今创智农园以自然农耕体验和公众参与为主要特色,践行开放共建、协同共治理念,倡导更多在地社区融合行动。

在花园的管理与维护上,注重营造具有乡土气息、并且丰富多样性的植物群落,选择适合本地栽培的果树、香草、蔬菜以及传统农作物,采用环境友好的方式管理与维护,将园林落叶进行堆肥,通过朴门永续理念打造可持续花园。这里集合了居民休憩空间、科普教育基地、公众活动场地等多个功能,成为社区共建的纽带。

学员们对于社区花园的丰富性印象深刻,尤其是在以花园为载体开展社区营造推动层面,学习到了新的方法与行动视角。

垃圾分类科普中心参访

上海作为垃圾分类先行城市,其垃圾分类模式曾受到全国关注。垒土学员来到虹口垃圾分类科普馆,认真学习垃圾分类上海经验。

垃圾分类科普馆作为公众宣传窗口,承载着政策梳理、理念传递、宣传教育、行动影响等重要功能。除了详细介绍垃圾分类的模式与要求,科普馆通过营造实际生活场景,搭建了家居厨房模拟环境,让参访者沉浸式体验学习垃圾分类。同时,有趣好玩的互动式交互体验、垃圾清运的实时数据网络监控,展示出科技和数据化在垃圾分类系统中的关键作用。

近期,习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者回信,肯定垃圾分类成效,勉励各方协调发力,广大居民主动参与,推动垃圾分类成为低碳生活新时尚。

对于在社区践行垃圾分类低碳环保的垒土学员们来说,这样的鼓励将推动着他们继续认真前行。

#看见未来

低碳行动共创交流

社区低碳观察行动手册培训

合一绿董丹丹为学员们展示了垒土行动研发的社区低碳观察行动手册,并为大家进行现场操作培训内测。

行动手册围绕资源循环、社区繁荣、生物多样性、节能减排等多个版块,建立“观察-探索-调研-行动”的实践推动链条,引导参与者通过社区观察、基础调研到实践探索,成为社区的低碳环保行动者。

后续垒土行动将组织召开全国低碳观察联合行动,联合优秀行动伙伴,在社区端开展行动实践,推动更多公众通过观察社区和基础调研,了解社区减碳潜力,开展低碳行动。

行动案例分析及组织发展讨论

在行动案例分享阶段,来自北京的垒土学员冷冬晓分享介绍了团队开展霍营街道低值可回收物回收清运项目的经验。通过利益相关方联动、社区居民倡导参与、搭建社区低值回收链条,半年内推动超过百吨低值可回收物的资源循环,极大地促进了社区垃圾减量,为社区低碳贡献力量。

垒土伙伴们对行动案例进行了分析,对于其扎实的社区基础非常赞同。环境工作的核心在于人的意识与行为改变,社会组织通过一点一滴的行动积累,与社区中居民、志愿者等建立信任基础,对于后续影响和推动其参与环保行动,至关重要。

合一绿张逸君对案例进行了点评,提醒学员关注行动中关键数据的积累与沉淀,对于项目的成果展示、效果评估等具有重要意义。同时,如何将数据转化为可衡量的减碳效果,回应气候变化适应和减缓行动,是需要伙伴们进一步思考的重点方向。

在社会组织发展讨论中,张逸君作为协作者,引导学员思考机构资金来源的多元化与稳定性,鼓励发挥个人或机构优势,提升梳理提炼展示能力,探索更丰富的筹资渠道与发展方向。

学员们就如何将本次参访学习转化为具体行动实践,进行了讨论交流,并且分享了下一步工作计划。

伙伴说

冷冬晓

社区观察是真切的走进这个城市最基本的单元,去观察他们的社区自治,看到最真实也是最贴近项目执行的场域。之后又从城市规划或者城市治理大的方面去感受宏观的可持续与低碳。两者相结合,会很强烈的反馈到我们目前做的环保行动:如何从执行和展示两个方面有效结合,去影响更多的机构或者更多的居民。

本次训练营让我不再纠结和抱怨目前在地城市的垃圾分类现状问题,以行动来回应;对于公益和商业、对于环保再造的公益价值和物品本身的经济价值进行了自我思考;在机构低碳环保的项目上,我们需要更加的聚焦,增强落地实践的数据呈现,用数据说话,是最真实有效的低碳行为。

肖金

李马军

这次我们走访与踏勘上海街区、传统建筑、社区生活,解析了这座城市的发展脉络。上海首先提出的“15分钟生活圈”理念,社会参与社区治理的模式,搞活了社区居民的社区氛围,增进了社区认同感和凝聚力。让我认识到低碳环保不仅仅做好垃圾分类,还应该从源头如何减量、如何旧物新生、如何绿色出行、如何在设计制造中多加入环保材料元素等。

城市和社区承载和包容人们的工作生活。居住在这里的人们反过来塑造城市和社区的气质。人是根本,也是核心。这次活动,让我对自身组织的定位、自己的能量、自己的目标,都有新的思考。

刘超

九层之台,起于垒土

低碳环保可持续的道路上

垒土行动

我们一起乘风破浪

垒土行动,取自“九层之台,起于垒土。千里之行,始于足下”。

垒土行动由万科公益基金会和合一绿学园联合开展,旨在激发社区居民产生低碳行动的意识与兴趣,营造垒土行动者共学互助氛围的社群,开发社区低碳行动方案和培训,提升其开展社区低碳环保持续行动力和综合应对能力,指导垒土学员内部经验沉淀和内生赋能,聚合形成推动中国城市社区低碳发展的内生自发持续行动力。

项目联合发起方