气候变化作为全球性危机,正悄然而深刻地改变我们的生活。世界气象组织最新数据显示,2024年已成为有记录以来最热的一年。极端天气事件正以前所未有的频率和强度冲击人类:热带气旋加速增强、暴雨洪水肆虐、热浪干旱蔓延、海平面上升威胁沿海城市……这些灾害的社会影响远不止于新闻头条的短暂关注,它们摧毁生计、加剧贫困,甚至引发人口迁徙。

2025年3月23日是第65个世界气象日,今年的气象日主题为:“携手缩小早期预警差距”。

WMO 2025年世界气象日海报

面对气候变化,我国自签订《巴黎协议》以来,先后制定了《中国应对气候变化的政策行动》白皮书,《国家适应气候变化战略2035》等一系列气候措施,并明确我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的“双碳”目标。

数据的背后,对普通公众来说,是一种自上而下的叙事。清华大学新闻与传播学院气候传播与风险治理研究中心2022年曾发布报告《面向中国公众的气候叙事:六类公众与叙事原则》。该报告基于8077份公共问卷数据及访谈等材料分析表明:“超过97%的公众支持中国的“双碳”目标,但气候行动参与还处于较低的水平”。

说起气候变化,对于普通大众来说,是一个遥远又亲近的话题,说亲近是因为高温、干旱、暴雨等极端天气明显频繁起来,大家都感受到了。说遥远,是面对“气候变化“这样宏大的叙事,大家不知道”我能做什么“?

公众到底应该怎样参与到气候变化行动中,呼应到国家顶层设计,实现双向奔赴。社会组织在这种状态担负着“最后一公里”的重任。而今天的故事与反思就发生在这样一个群体中。

忧天之事,反求诸己

在春日的夜晚,有着环境哲学背景的应对气候变化工作者訾晨曦在“多议题社会组织应对气候变化共学”的线上社群里抛出了一个话题:“气候变化是个带有危机感的议题,能够迅速牵动人们的神经,引发人们的关注,但是除此之外,有没有发自内心的对于美好生活的愿望,也能够产生这样的能动性?”

来自北京鱼灯环保的訾晨曦是中华环境保护基金会资助、北京合一绿色公益基金会组织实施的首期“多议题社会组织应对气候变化能力建设项目”的伙伴成员,这个项目也得到了万科公益基金会和北京市银杏公益基金会以及16家多议题社会组织的参与共建。在项目社群里,訾晨曦是一个传播点子满满的90后女生。

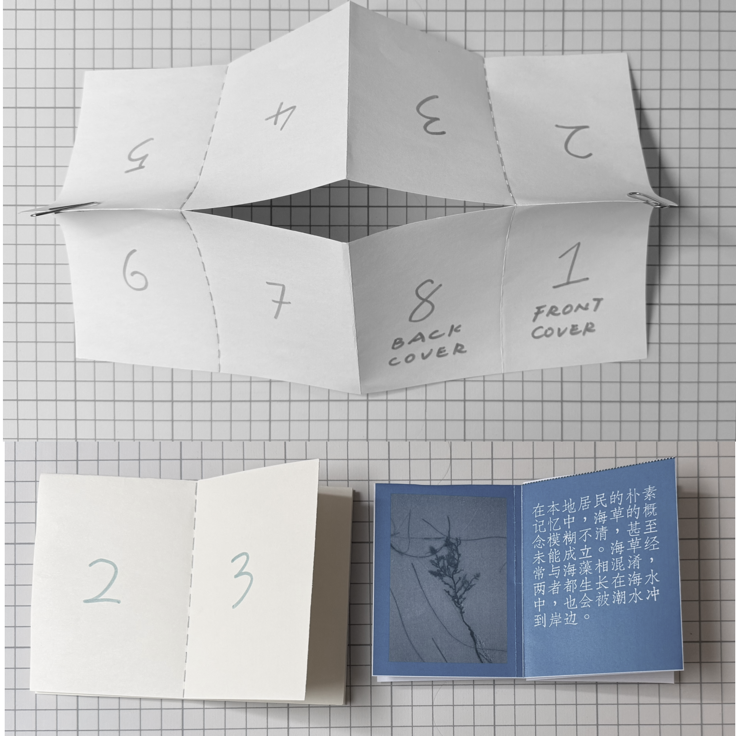

訾晨曦将调研途中记录下来的影像和思考制作成了科普小册子,发表在鱼灯环保公众号上

訾晨曦的话题迅速引起了项目群里十几家伙伴的共鸣, “感觉气候变化对许多城市社区的居民来说,知晓,但却有些遥远,大家不会通过这样一个词跟自己建立密切联系。人们的行动动机更多来源于自己的生活需要,这事已经深刻影响到了我,必须做出应对与改变。”美境自然的生物多样性保护工作者董亦非认为人们的行动动力来源于人们对自身所遭受的危机的积极反应。

身处现实而紧迫的危机,会触发人的积极行动,但也不排除自暴自弃。那么,对于美好生活的愿望呢?在公众心目中,什么是美好的生活?

“甘肃甘南的藏地青年跨越千里来到锡林郭勒草原交流学习,在零下二十摄氏度的寒风里,他们最羡慕的是牧民家中的暖气,草原上很干净,没有他们所生活的草原那么多垃圾,很舒服。”在草原工作多年的环保学者舒泥老师说道,在藏区青年心目中,家中有暖气、草原没垃圾是美好生活。

在胶东半岛的海草房村落,城市化的浪潮正将世代以海为生的渔民卷入钢筋森林。年轻的应对气候变化工作者訾晨曦发现,能触动村民的不是极端天气频率的数据,而是童年记忆里的悠然飘荡的海草。一位老渔民指着自己的渔船回忆:"现在是看不着喽,以前海草多到能绞进发动机里呢。去海里游个泳,上岸时脑袋能顶起厚厚一层的海草。 "这种与自然与土地血脉相连的感觉也是美好生活。

訾晨曦在海草床环境史项目调研中,走访山东半岛的海草房村落

来自大连,从事生物多样性保护工作的蔚然滨城志愿服务中心负责人杜文杰在2025年2月做了气候变化相关的调研工作。他在想,大连湿地当地护鸟人几十年如一日坚守的内在驱动力是什么?“在他守护的那片湿地上,我们可以近距离地与黑脸琵鹭或鹤类等警惕性很高的鸟类相处,他守护的不仅是濒危鸟类,也许在他心中那片‘一米之内可以与黑脸琵鹭共呼吸’的净土,这也是美好生活的样子”。

在广东清远山区做乡村可持续发展工作的陈雪姬说,她们在社区做服务很少直接说危机,更多是从大家原本生活方式和感兴趣的话题做启发,从而进入到个体和集体的行动,比如家长会关注孩子教育。青年人关注个体与集体链接,在这里我们会融入在地文化与我们生态生活的关系等。

清远是一个集岭南文化、少数民族等多元文化的城市,而不同的区县村庄都有关于他们日常生活流传下来与生态相处的方式,但是却被大部分人逐渐遗忘了。所以,挖掘和识别本地传统智慧,也是雪姬所关注的。

雪姬和她的“南瓜田”团队在少数民族乡村开展工作,除了去了解和尊重当地文化习俗,还会去联结当地老人家、青年人挖掘他们在应对和适应气候变化的方式,并将与亲子家庭、青年人融入到日常生活方式。

不过,雪姬认为从启发看到个体和集体的行动需要时间蛮长的,可能需要三到五年左右甚至更长的时间。然而,资助方的资助短期化又是常态,对于一线工作者不管是否有项目资金支撑,都需要长期与社区的伙伴在一起,持续关注并采取行动。

清远市城区非遗传统的背带(日常用于背婴幼儿,里面记录在地生态物种,布面由百家布拼凑而成)

雪姬和南瓜田团队通过对地方文化的挖掘和设计,在保留清远地区传统乡土知识和背负婴幼儿功能的同时,还实现了作为时尚包包的功能

舒泥老师曾工作和调研过的一些少数民族村寨,一直有着自愿去保护自然森林河流的文化传统,之前砍倒一棵古老的木棉花树引发了涟漪,有的人认为有经济收益是可以的,但也有很多人表达对这件事的不满,还有人会很伤心哭泣,因他们曾经在这棵树底下捡过木棉花,它很漂亮,跟他们童年的美好记忆是相关的。妇女们在流言蜚语中纠结,村委会在利益与民意间摇摆。这都折射出人们心中对自然的眷恋。

当大家都开始使用摩托车和汽车的时候,牧区的马还有用吗?作为交通工具它是一种落后的生产力。在牧区工作的舒泥老师说:“你敢想吗?面对牧民不能养马的哭泣时,我论证了很久,马到底有什么用,但牧民喜欢就是价值,对于蒙古族来说,马是牧民和自然之间精神性的联结。”

在珠海城市社区工作生活的零废弃达人“绵羊姐姐”杨雪红说:“应对气候变化的行动对我来说是从实际需求和兴趣出发的。”“我女儿小的时候,有三种帮她获得玩具的形式。一种就是给她买,另外一种是给她租,还有一种是跟我们的邻居小孩交换玩具玩儿,慢慢地就发展出一个旧物交换的“重返市集”,而熟悉起来的大家又以种植为趣共建了社区花园,进而把厨余堆成了肥料……”可持续的生活方式有时候是对环境友好的“省钱”,有时候是把兴趣爱好具象化的种植行动,诸如此类,就是对美好生活的向往,就是气候行动的内生动力。

寻回失落的链接

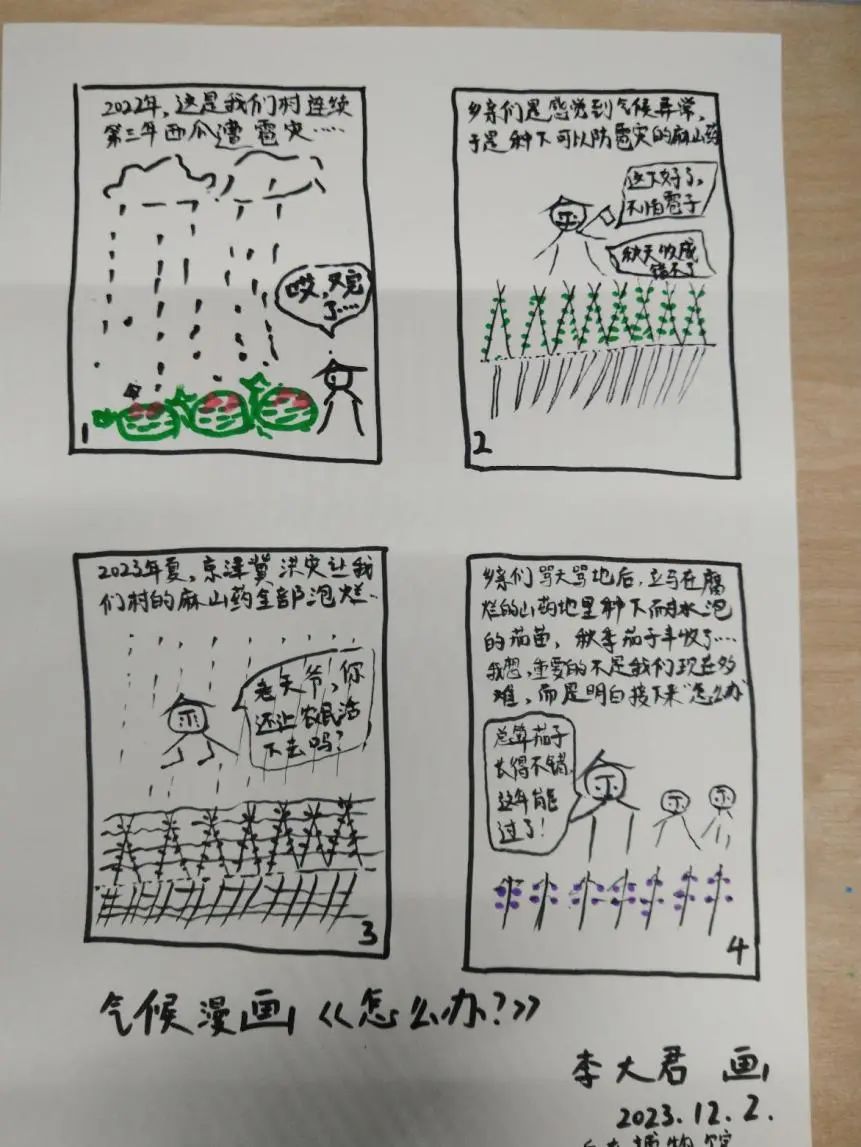

说起危机来,它的底色是恐惧和不确定,对农民来说是气候变化所带来的极端天气损失与损害的加大对农业收成的影响。多议题社会组织应对气候变化能力建设项目的负责人、合一绿李大君分享了他的家乡故事——在我农村老家,从我记事起,乡亲们就以种植西瓜为主业。但自2020年开始,年年在西瓜快成熟时遭受雹灾,西瓜被砸的裂开了花。连续三年,几乎掏空了人们过去三十年的积蓄,但乡亲们也是智慧的,他们发现了极端天气不再是偶然现象,不会像历史上有灾年和丰年之说,而是年年都是灾年。

于是,乡亲们开始积极应对气候变化,2023年他们纷纷举债选择了可以有效应对冰雹的作物——麻山药,因为具有经济价值的麻山药的根茎是长在土里而非裸露在地面的,只要根茎开始生长,就算是长在外面的枝蔓被冰雹破坏了,依然不会对收成造成关键影响。

然而,7月底8月初那场京津冀的洪灾,造成麻山药地长达半个多月都是泡在水里的,麻山药还没来得及长大就全部烂在了地里。我家那一亩三分地也没能幸免。

人们哭过骂过后,抓紧在洪水退去的土地上种下了茄苗,因为人们根据以往经验和在短视频、网上查阅的资料,知道茄子秧就算被洪水泡上几天,洪水退去后,依然能够缓过来。11月初的那个周末,父亲打电话让回村里拉菜时,看到被洪水摧残过的土地上那一片片旺盛生长的、黝黑发亮的茄子时,李大君说,美得让人想哭。

李大君说,这就是在气候风险、市场风险和制度风险中求生存的农民,他们继承和延续着祖先们夹缝中求生存的生命韧性,他们可能没人去想“这个世界会不会变好”,而是聚焦于面对眼前困难与挑战的那个“怎么办”,那个基于当下行动位置、朝向积极改变的行动反映与行动实践。后来,李大君将这个故事,绘制成了他的第一幅气候漫画《怎么办?》。

“对于危机的意识,但我感觉危机推动是一种情绪推动的行动,不如对于美好生活向往推动更富有生机,就是欣欣向荣,沐浴在阳光之下的感觉“訾晨曦希望未来在自己的工作手法中更多的使用“希望和美好作为驱动力”,并开始用"年轮对话"记录不同代际间中国环境行动者的故事,尤其是草根行动者,记录他们危机之下的韧性和生命力。他们未必是圈里的知名人物,但是他是一直在坚持的。在这样一个行动当中,脚踏实地。

訾晨曦发起的年轮对话项目希望能够挖掘环境行动者的成长记忆,探索是什么促使她/他们投身环境行动

专家们用卫星云图预测极端天气,渔村的老船长正用祖传的谚语判断台风的方向。城市社区市集通过玩具交换传递可持续理念,草原上的篝火旁响起关于气候变化的民谣,我们明白:真正的改变始于人心的震颤。这种震颤可能是藏地青年对没有垃圾的草原和温暖的账房的向往,可能是胶东渔民对海草床的眷恋,也可能是少数民族孩子对木棉花的不舍。这些看似细碎的情感碎片,正在编织一张跨越地域与文化的生态保护网——它不需要KPI考核,没有宏大的叙事框架,却在每一次真诚的对话中,悄然生长出改变的力量。

重启散落在田野间的生存智慧,重新链接与自然对话的神经,从最真实的需求和美好的愿望出发,共同构成了气候变化叙事中最鲜活的注脚。

-END-

本文为“多议题社会组织应对气候变化能力建设项目”的共学讨论之一,项目将陆续推出共学伙伴们基于不同议题的气候融合案例,敬请期待。

项目介绍

为回应不同议题的公益组织将气候变化视角与自身所关注议题和机构业务形成有效融合,助力于气候危机下的脆弱人群、脆弱区域和脆弱产业发展,基于在气候变化视角和行业赋能上的积累,合一绿在中华环境保护基金会“环保民间组织能力建设基金第六期资助计划”支持下,启动“多议题社会组织应对气候变化能力建设”项目,通过思维模式启发和项目逻辑设计的支持,帮助伙伴清晰气候视角与自身业务的融合路径,讲好自身所关注议题的气候故事,拓展资源筹措渠道,从而提升气候行动的成效。