绿色青年实习生项目回顾

在银杏基金会的支持下,合一绿学园于 2022 年正式启动# “绿色青年实习生”项目。项目旨在为对可持续发展事业有热情的青年学子提供深度实习机会,让TA们走进真实的公益机构,在实践中积累经验,探索未来的职业方向。

为了支持青年人的探索,项目不仅帮助TA们对接合适的可持续发展领域公益机构,还配套集中交流、课程学习与成果跟踪,并额外提供1000元/月实践行动基金,鼓励TA们开展个性化公益项目,让学习真正转化为实践。从社区垃圾分类调研,到山林海岛的野生动物守护,从议题传播到行政与项目管理,青年伙伴在不同的岗位中打磨能力、拓宽视野,TA们不仅是学习者,更是主动实践者和推动者,在一次次行动中把“可持续发展”的理念变成现实。

自启动以来,项目已连续开展三期,共有37人入选绿色实习生,27名实习生顺利结项,其中:

第一期:

8名实习生完成机构实习

8人完成个性化项目

第二期:

10名实习生完成机构实习

7人完成个性化项目

第三期:

9名实习生完成机构实习

7人完成个性化项目

我们坚信,一次好的实习,不仅能成为青年人向职场人转变的起点,也能成为人生旅途中独特的一抹绿色印记——让青年在真实的实习体验中深入了解公益组织的运作模式和价值,并把“公益组织”纳入未来职业路径的选择之一。

通过这段实习经历,很多实习生找到了更清晰的人生方向:有人选择成为全职公益人,有人将这段经历作为未来深造和国际交流的重要跳板,也有人把能力、经验和资源转化为长期关注可持续发展的力量。这不仅是一场实习,更是一段关于成长、连接与选择的旅程。

在第三期实习生中,涌现出一批表现突出的伙伴,下面特别呈现其中几位的行动与收获~

李若月

跨出第一步,走出焦虑与迷茫

李若月的实习机构是位于西安的陕西绿色原点环保宣教中心,这是一个关注老旧小区“微更新、微改造、微服务”的地方性环保机构,致力于推动社区的可持续生活模式,提供低碳建设解决方案以及培训和咨询服务。

李若月本人主要负责的是由共青团中央发起的“伙伴计划”项目,结合机构定位,利用节假日为周边社区的外来务工人员子女开展兴趣课堂和学业辅导,同时也把社区环保与青少年教育结合起来。

在这段实习里,李若月几乎全程参与了“伙伴计划”的活动组织。从海报制作、场地布置,到课堂主讲、助教协作,再到活动总结推文和繁琐的材料提交,她在一个月内完成了8场课程主讲、8场助教工作,撰写16篇推文,活动满意度达到100%。

李若月参加课程主讲和助教工作

在个性化项目实践中,她基于伙伴计划,设计了一个零废弃工作坊,“西安的生活垃圾处理是一个很现实的问题,我们就选择了家庭垃圾零废弃作为主题”。

李若月设计举办的零废弃工作坊

三场活动主题分别是:咖啡渣制皂、植物染、果皮酵素,至于具体的制作方法,其实若月也是“做中学”。她解释为什么选择手工课而不是单纯讲解:“教育性的东西往往枯燥,人们不太愿意参与。但手工活动趣味性更高,更容易调动孩子们的积极性。孩子感兴趣了,家长也会跟着投入,潜移默化中就有可能改变习惯。”

咖啡渣制皂

事实印证了她的设想:三场活动共覆盖20组亲子家庭、60余人次,活动推文阅读量超过1000。孩子们的反馈也让她印象深刻:“TA们一开始觉得咖啡渣就是垃圾,后来发现还能做清洁皂,甚至自己发挥创意想象出新的用途。”在教果皮酵素时,家长们也很惊讶:“原来果皮菜叶还能做成没有化学添加的清洁剂或花肥。”

实习收获:技能学习与自然探索

李若月说,自己的收获之一是新的办公技能——从零开始学习制作海报,文件整理等办公技能也都有提升。

李若月制作的海报

在授课部分,她不断摸索自然教育课程的设计方法:如何平衡专业性与趣味性,如何根据儿童的认知水平设置环节。“有一次我设计了一个蝴蝶手工,觉得挺简单,但老师提醒说对孩子还是太难了。后来我改成更简易的版本,果然课堂效果就好多了。”她说,“这让我认识到,授课不仅是知识传递,更是理解孩子的兴趣与接受度。”

这种课程设计的探索也带来对自然的全新发现。一次夜踏活动中,她在校园里寻找叶片作为材料,意外发现了一棵从未注意过、叶色粉绿渐变的树。“原来我以为自己很熟悉校园植物,但自然总能不断带来惊喜。”而在与孩子互动中,她也常常被TA们的视角启发,“TA们会提出新奇的问题,反过来让我重新思考人与自然的关系,自然教育的重点到底是什么。”

对公益项目更深入的认识:更加相信“小而微”的改变力量

实习的实践也改变了李若月自己对于公益项目的认识。她介绍了机构的品牌项目——“乐修匠”:一支由维修工人组成的社区服务团队,为居民义务维修家电,以“以修代购”的方式减少资源浪费,达到减碳目的。起初,李若月并不理解,“为什么一个环保组织要去做家电维修?修电器真的能起到多大作用吗?是不是太不‘高大上’了?”

但是后来,她在梳理自己的环保历程时有了新的体会:“其实我做的很多事情也只是很小的事。可是支持我一直做下去的想法是:即使再小的事情,哪怕只带来一点点的改变,只要有改变,那它就是有意义的。那个时候我就开始理解了乐修匠这个项目。”

她反思道:“我以前觉得环保项目应该很‘厉害’,后来发现正是这些看似微小、接地气的行动,才能汇聚成切实的改变。”在与一些“只是纸面上好看”的形式主义项目作比较时,她更坚定了这种认同:乐修匠真正扎根于社区,坚持为身边的人提供便利,同时实现循环利用和减碳,这不正是从身边开始改变吗?

跨出第一步,走出焦虑与迷茫

这份实习也帮助她走出了焦虑与迷茫。在来实习之前,李若月常常在找工作和读博之间犹豫不决,加之缺乏实习经验,她对未来的发展方向感到不确定。“通过在绿色原点这段时间的实习,我大概了解了环保组织是什么样的、TA们的日常工作是什么,对我之后的工作选择很有参考。”

“绿色原点给了我一个机会,让我跨出了第一步。有了一,就有了二三四,后面就不再那么难了。”她说。正是这段经历,打破了她的心理屏障,使她敢于去尝试不同的工作方向,也让职业规划逐渐清晰。

张瑞

收获真正的连接与实践,对理想的认识更加落地

张瑞,就读于西南财经大学政治经济学专业,本以为自己与生态环保“相去甚远”。然而在成都康华社区发展中心的这段实习,让她误打误撞走到生态与经济的交叉点,也在生物多样性保护的具体实践中发现了自然带给她的疗愈和连接,以及真正懂得康华在做的实践的价值。

“真正参与到实践当中,我才开始懂得。”

在康华,她的主要任务是参与云桥村村史馆的展陈设计与资料采集。云桥村地处成都市郫都区,康华在这里持续十多年进行湿地保护和生态价值转化的探索。

张瑞的工作,从一开始就是下村采访老人、查阅地方志、整理历史照片,她也遇到挑战:村委会工作繁忙、资料不全或模糊、展陈信息需精确确认等。在康华老师的指导下,她学会利用网络、新闻报道和多渠道资源解决问题,这不仅完善了工作,也锻炼了她的工作韧性和思维方式。

与此同时,村史馆的展陈设计也让她增加了不少人文情怀。例如,她了解到云桥村历史悠久的一些文化遗迹、地理标志,还收集到许多带有岁月痕迹的老照片。“这些东西对村民来说习以为常,但现在有一个平台,让属于村民的文化和记忆扩大了,成为了一个对此感兴趣的群体的文化和记忆,这些都让我感触深刻。 ”

共创绿地图

如果说这些文字与影像的搜集更多停留在“纸面”上,那么她在康华经历的另一些活动——采集自然标本、清除外来入侵物种、参与越冬水鸟调查和观鸟活动——则真正把她带入了生物多样性保护的实践。

观鸟和自然手作

张瑞感慨道:“作为学生,总是从理论层面理解一些东西,现在我觉得那些东西我只是知道,而不是懂得,真正参与到实践当中,我才开始懂得。 ”

对社会组织角色、经济与生态价值转换的观察和思考

在实习过程中,张瑞不断反思社会组织的角色。她逐渐认识到,社会组织不仅仅是村民与政府之间的桥梁,更在生态保护与经济价值转换之间发挥着关键作用。

“如果没有康华,云桥湿地会被发现并加以保护吗?在湿地发现的极危物种还能留存吗?那些老照片会不会被遗忘?”她回忆起当时的思考,“我越来越确认,社会组织确实是政府、大机构与普通公众之间的桥梁。”

作为经济学专业的学生,张瑞起初觉得生态保护与自己的专业相距甚远,但康华的实践让她看到了交汇点。她特别提到生态价值转换的实践:“康华在做的,就是把绿水青山变成金山银山。这是经济与生态交汇的实践。”通过科普研学、观鸟活动以及生态农产品的推广,康华推动生态价值得到公众认知,从而转化为经济价值。张瑞感慨道:“你要算环保的账,首先得算经济的账。你无法要求吃不饱的人去保护环境,因为这不符合人类正常的需求顺序,这是我的观点。”在她看来,康华做的正是树立云桥村的生态价值品牌,一旦有了这样的价值,国家政策的支持也会随之而来,进一步推动良性循环。

这次经历也让张瑞对生态与经济的关系有了更具体的理解。原先,她的认识还停留在“乡村旅游”这样的狭窄层面,而康华让她看到,研学、亲自然活动等都能成为实践方式。

张瑞说:“有时候需求和供给,不知道到底谁先谁后。认识层面看似简单,但真正的实践背后,是专家学者、社会组织成员、社区工作人员、环保爱好者、各种技能人才的真实付出,这些付出又换来一笔笔TA们自己的经济账。”实习过程中,她不仅看到了多样化的经济支持来源,也让自己“对理想的认识更加落地”。

与乡愁结合的个性化实验项目

寒假期间,张瑞回到家乡,开展了第一个由自己主导的个性化实验性项目——结合春节节日氛围和环保理念,组织元宵节花灯设计活动和旧衣改造活动。

旧衣改造

张瑞在项目实践中体会到调查研究的重要性。开始,她也曾犹豫过:“小孩子真的会对做花灯感兴趣吗?现在的元宵节氛围远不如我们小时候热闹。”于是她特意向兄弟姐妹们做了调查,结果发现大家都很珍惜这样一次能聚在一起的机会。最终,这个项目在家人和邻里的见证和支持下顺利完成,“我感到非常温暖,也给我很多力量”。

张瑞说:“我第一次从零到一独立设计活动,居然是在家乡,在最熟悉的人面前。刚开始紧张,但大家都很真诚,逐渐消解了我的紧张情绪。当大家动手做花灯和旧衣改造时,那种氛围真的很像过年,让我觉得工作与乡愁结合在一起,特别打动我。我觉得如果有时间有机会,我还会进行这样的活动。”她还将活动整理成推文和视频,发布在康华公众号和个人视频号,让这份乡土的环保实践被更多人看见。

举办“花灯设计”活动

晏扬健

把鸟类保护的故事讲给更多人听,从“我爱”到“一起爱”

来自中南林业科技大学的晏扬健,在湖南省生态保护志愿服务联合会线上线下实习了88天。这段经历涵盖了新媒体传播、活动协助、公众教育以及个性化项目探索等多个方面,让她从一名志愿者逐渐转变为“内部推动者”。

在联合会里,她主要承担了三类工作:内容创作、新媒体运营和团队协助。

短短三个月里,她写过会议简报、活动策划、节日倡议,还尝试过漫画脚本创作。让她印象深刻的一次,是会长让她写“环保跑团”的长篇漫画脚本:从跑步者的视角,把城市环境问题和环保行动结合起来,用轻松有趣的漫画形式做科普,“这在一定程度上创新了知识传播的方式,让环保知识更容易被接受”。创作长篇漫画脚本的经历也让她在学习传播技能的同时,收获了丰富的环保知识。

晏扬健创作的脚本

在新媒体运营方面,晏扬健累计编辑、排版并发布了100多篇推文,她尤其注重“吸引读者”的表达方式,例如通过动图和引用来抓人眼球,用精巧的排版和语言让故事更具感染力。

除了线上工作,她还参与了三场线下大型活动,包括联合会十周年答谢会,她与高校分会的小伙伴们一起见证了志愿前辈们与联合会共同走过的十年,也深切感受到环保事业的传承与凝聚力,看到了联合会作为一家枢纽机构在政府、企业、基金会、媒体和社会公众中起到的作用。她提到,“现场人来人往,但所有人的心始终是连在一块,劲是在往一处使的,让我真正深入地了解了联合会”。

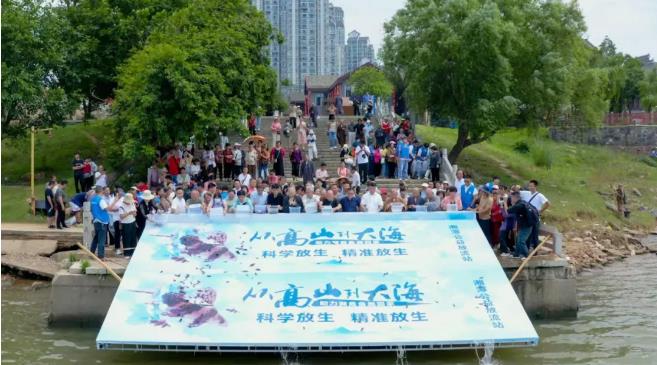

晏扬健参加的“6.6全国放鱼日”湘潭科学放生暨湘江水生态修复活动

个性化实验项目:走进候鸟保护一线工作,拓宽视野

除了幕后传播,她也亲自走进了候鸟保护的一线。晏扬健的个性化实验项目基于自身对护鸟的兴趣,以及联合会自身的资源和平台,发起了项目“羽彩风飘迎鸟友,护飞同趣手牵手”,通过四个环节形成闭环:

环节一:实地调研

在岳阳采桑湖看到“村民从拉网捕鸟到护鸟赚钱”的转变,TA们随机访谈了村民、餐馆经营者和游客,发放了宣传手册,也切身体会到人与鸟类关系的变化。

发放护鸟宣传手册

环节二:人物访谈

采访高校护鸟社团负责人的行动实践和心得,看到了护鸟行动的更多可能性。

环节三:线下课堂

面向亲子家庭设计趣味课程,用图片、故事和手工制作带孩子们认识鸟类,并引导TA们思考盗猎问题。

粘贴画制作环节

环节四:联合传播

运营个人的公众号发布了两篇原创科普推文,并在联合会公众号的“候鸟守护者”板块发布多篇推文,其中两篇报道被红网、中国环境等主流媒体转载,“有效扩大了项目的影响力”。

她总结道:“在调研和访谈中获取真实故事和案例,通过课堂和传播转化和放大,最终能用传播的影响力反哺各地护鸟营和社团,实现共同推动鸟类保护。”

值得一提的是,她因在实习期间的高质量宣传产出,被《中国环境监察》杂志评为“全国生态环境新闻宣传先进个人”。“这份荣誉让我坚信,每一份微小的发生,都在为环境之路照亮一盏灯。”

晏扬健被授予2024年度《中国环境监察》杂志全国生态环境新闻宣传工作“先进个人”荣誉称号

“真正参与到实践当中,我才开始懂得。”

晏扬健提到,88天的实习让她从“策划小白”逐渐成长为能够独立主导项目的人。她学会了如何申报材料撰写、设定目标、量化成果,也在课堂教学、村民访谈和机构交流中不断打磨沟通能力。“比如给小朋友讲湖南特色鸟类时,不能只说名字,而是要用TA们感兴趣的语言——为什么叫国宝鸭、为什么最具反差,才能加深记忆。”

晏扬健举办的鸟类保护公益课

另外,她和团队在调研时遇到了不少困难,但正是因为遇到了困难和限制,她才更清晰地看见自己的不足,并学会如何主动破解问题。

作为大三学生,这段经历不仅让她“有了社会人的慢慢过渡”,完成了从志愿者协助者到“内部参与者、推动者”的身份转变,也为她今后联动多方合作、跨部门沟通打下了很好的基础。

回顾这段长达数月的实习工作,她坦言与自身专业没有直接关联,她提到,就业环境太差了,来实习是给自己一次新的尝试机会,也可以加深对环保行业的认知,“想来试试,未来的职业选择不仅可以是一份工作,更可以是一份带来社会价值和超绝自我效能感的热爱的事业”。

在她看来,环保组织的传播更承载着“信念感”的自驱力——唤醒更多人的环保意识,同时规范环保行为。“从‘我爱’到‘一起爱’,虽然过程漫长,但课堂、活动和推文评论区里那些正向反馈,会让我动力更足,连接感也更强。”

她说:“未来我也会带着这份实习时收获的勇气与智慧,继续去用自己的力量传播守护蓝天的理念。”

更多实习回顾

西北工业大学 @李若月

实习地点 @陕西绿色原点

在绿色原点的实习给了我组织公益活动的经验,和孩子相处也让我不断擦亮眼睛,看到不一样的世界。

西南财经大学 @张瑞

实习地点 @成都康华

“知与行”中间的桥梁是无数的微试错与小成就,青新伙伴搭建了这样一座桥梁,我很荣幸跨过了这座小桥。

佛山大学 @黄展聪

实习地点 @全国自然教育网络

在实习中,我通过参与论坛筹备、跨领域交流和实践尝试,突破了校园经验的局限,在挑战中重塑了自信,决心未来在更广阔领域探索。

中国石油大学(华东) @杜晓程

实习地点 @青岛清源

进入青岛清源实习对我来说是一次崭新的工作体验,是我第一次深入了解环保公益组织,让我解锁了很多新的技能,是一次奇妙的实习经历。

厦门大学 @侯好雪

实习地点 @绿色营

在实践中照见青年与自然共生的未来。

北京林业大学 @包惠媛

实习地点 @山水自然保护中心

在环保公益的路上从不缺乏志同道合的人,山水一程,何其有幸。

南京农业大学 @唐梦圆

实习地点 @南京绿石

绿石提供的实习机会充满新奇,既让我锻炼能力、积累经验、收获友谊,也让我看见环保的更多可能性。

中南林业科技大学 @晏扬健

实习地点 @湖南生态保护志愿服务联合会

从知识的接收者成长为故事的讲述者,我学会了如何用沟通连接人心,将对鸟类的“我爱”,点燃为更多人共同的“一起爱”。

在这些同学的实习实践中,我们看到,绿色青年实习生们不仅在技能上得到提升,更在思维方式、价值认同和行动力上获得成长。TA们敢于跨出第一步,敢于尝试新角色,敢于把理想变成可执行的项目;把个人的热情转化为对可持续发展的切实投入,也把实习经验应用在未来职业选择和人生规划上。

这正是“绿色青年实习生”项目的意义所在:通过一次次真实的实践,让青年走出内卷和对未来的迷茫困惑,在成长中收获自信和勇气,在行动中播撒可持续发展的种子,为社会注入新鲜活力,也为TA们自己的人生留下独特的绿色印记。

未来,合一绿将进一步完善绿色青年实习生项目设计,继续支持更多青年走进公益行业,在这片土壤上耕耘、注入能量与活力的同时,也实现自身的茁壮成长。