从这篇文章中

可以了解到沐渔护海行动以下内容:

•项目和行动背景

•扎实的调研和行动

•团队的变革与新生

•跨项目组的协作经验

•内外部资源的支持与助力

•个人成长与收获

•未来发展

引言

在中国东海的舟山群岛,海洋和渔业始终是当地居民生活的核心。然而,随着旅游业和渔业的快速发展,生态保护与“经济”发展之间的矛盾也愈加突出。

2021年,沐渔护海(“沐渔护海行动”)正式启动,团队通过对舟山嵊泗枸杞岛等地的实地调研,发现了一些长期存在的问题:大量废弃的贻贝随意堆弃,没有得到妥善的处理和再利用。在开展的多次净滩活动中发现浅层沙滩下掩埋了大量的漂浮垃圾,包括弃置的泡沫浮球、渔网、塑料水瓶等,在小岛的多处沙滩,岩石堆上形成了隐形的垃圾堆叠和累积,这不仅严重地影响了海洋保护地的生态平衡,也对当地的休闲旅游业造成了极大的影响。

大王村码头贻贝养殖海区大量代替换的泡沫浮球

沐渔护海行动团队向回收小哥询问网具回收情况

2023年7月,团队再次开展了调研,“刚开始我们的调研目标是为了回应学校的暑期实践计划,后来逐渐发现了更深层次的问题。” —— 沐渔护海行动(浙江海洋大学经济与管理学院下成立的学生团队)骨干队员姚康婷回忆说道。

随着调研的深入,团队逐渐聚焦于更深层次的议题,特别是废弃渔具的治理、渔民生活现状及民宿产业对当地生态可持续性的影响等方面,从一些具体可行的方面切入,推动海洋保护与乡村振兴的融合发展。

沐渔护海行动团队明星活动:贝壳画活动

扎实的调研和行动

具体的调研过程分为两个阶段。第一阶段是“传承与学习”,团队成员通过学长学姐留下的调研记录和文档,熟悉了背景信息,包括渔民和政府部门的联系方式及初步成果,这种积累在社团调研中是特别重要的。“我们刚开始是‘站在巨人的肩膀上’,先了解前人的调研成果,再在此基础上寻找自己的研究方向。” 康婷说。

第二阶段是实地调研,团队根据调研目标进行了精细化分工,成立了三个调研小组:废弃渔具组、贻贝组、民宿组。团队成员通过与当地渔民、休闲渔业老板、游客、民宿经营者以及政府部门的访谈,了解了不同主体的视角。每次调研结束后,团队会集中总结当天的收获,梳理访谈中的关键点与问题。团队也会将调研的所有记录和成果整理成文档存放于平台,方便后续成员参考与延续。

团队成员参与舟山地区民宿调研的感悟

调研过程中,团队发现了以下关键问题:

生态保护的矛盾:当地本地人较关注环境保护,而外来经营者和部分商业化主体(如民宿)往往忽视生态影响。

多方协同缺失:养殖户、大户、政府、与渔业组织间未能形成有效的协作机制。

对此,团队也通过案例撰写参加政策设计与产业转型的比赛,提出了一些建议。

团队成员后来写了一个产业发展转型升级的的案例,参加经管案例大赛

此外,调研结束后,团队将调研成果用于社区宣传与科普教育:在民宿中放置海洋保护手册,引导游客关注当地生态;在休闲渔船上张贴珍稀鱼类海报,帮助船长向游客普及捕捞规则;举办净滩活动和贝壳画共创营,增强参与者对生态环境的重视。“原住民对环境保护非常在乎,但外来经营者和游客却不够关心。我们通过手册和宣传引导游客的行为,补上了这方面的空缺”,姚康婷说道。

在访谈过程中,我也不禁思考:这样的行动真的能影响他人吗?但很快我意识到,团队的行动本身就是一种重要的表达——它向更多人传递了关心、在意和行动的声音。只要有这样的声音存在,总是会带来不一样的改变。

贻贝组的成员来到枸杞沙滩进行净滩

汤船长允许团队成员将之前制作的贝壳画及团队的文创产品布置在两艘渔家乐渔船上

团队的变革与新生

在加入沐渔护海的最初一年,姚康婷感到自己的角色更像是一个任务执行者。她回忆道:“那时候觉得自己只是一个在干活的人,没有思想,完全是在按照指令完成任务。”被动地接受分配的任务,让她逐渐失去了参与的热情,甚至一度萌生了退意。“这样的工作方式让我觉得缺乏创造力,久而久之,反而消耗了自己的精力。”

其实,团队中不止康婷一个人有这种感受,这主要是跟一位负责统筹的同学的管理方式有关。在团队工作中,这位21级的统筹者虽然与其他成员是同级,但却让大家感觉更像是一位指挥干活的“领导”,而不是平等的伙伴。2023年11月,团队内部爆发了一次较为激烈的争吵,但与其说是争执,不如说是大家把心中的不满说开了,更像是一次面对面的需求表达。

对姚康婷来说,这次冲突是一次难忘的经历。她提到,争执之后,团队内部的联系变得疏远,甚至有人萌生了退出的念头。然而,姚康婷对“贝壳画共创营”的未来发展已经有了愿景和期待,不愿看到这个项目中途夭折。因此,她主动采取了行动,成为团队重塑的推动者。

姚康婷分享了她在关键时刻的选择:“我去找同学聊天,试图将他们拉回团队。” 她通过与成员沟通,强调项目的价值,向团队成员系统性地展示了共创营的发展框架,帮助他们看到坚持下去的意义及可能带来的个人成长。“我告诉他们,只要继续做下去,一定会有收获。”

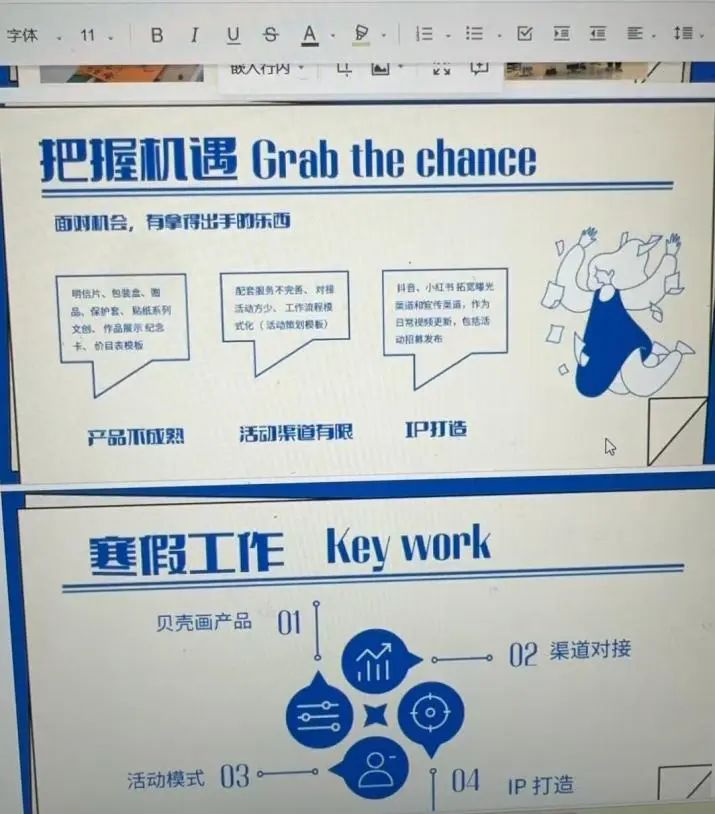

当时康婷做的关于共创营设想的PPT

于是就这样,“贝壳画共创营”就先作为第一个小的项目团队出来了,主要探索海洋保护、青少年科普教育等内容。姚康婷希望为项目的共创者提供更多创造与表达的空间。她表示:“我知道之前的那种工作方式让我感到不舒服,所以当我有机会去改变时,就希望把它变成一个更舒服的平台,让大家可以发挥想象力和创造力。”

后来其他不少团队成员也基于自己在调研过程中感兴趣的东西,在老师的引导下形成了小小的项目组。在新模式下,每个成员都拥有足够的自主权,能够根据自身兴趣和能力选择参与的项目组。“你做成什么样,完全取决于你自己,不需要听别人说什么。”从执行者到创造者的角色转变,增强了成员的责任感和参与感,也为沐渔护海注入了新的活力和可能性。这种项目制方式,与传统的职能分工模式形成鲜明对比,赋予了成员更大的发挥空间和成长可能。

在这样的模式下,每个项目组都有机会得到老师的直接指导,避免了信息在传递过程中的误差,也让沟通更加高效和精准。

贝壳画活动的列车开到枸杞岛大王村操场

当社团内部的七个小项目组逐渐成型并发展时,原先那位统筹负责人尽管名义上仍保留职务,但实际上已未履行相应职责,反而将新项目组的成果对外宣传,并将其他成员的贡献据为己有,以此参与并获得了校内外多个奖项。这一行为令许多团队成员感到非常错愕。

在意识到这一问题后,团队成员们通过集体讨论、咨询了专业人士的意见,最终决定发布一篇推文《沐渔护海行动部分智力性产出权利人信息公开》,明确公示各小项目组的权利归属,以确保每个成员的贡献得到公正认定。通过这一过程,团队不仅解决了当前的问题,也增强了对未来类似问题的预见性和应对能力。这个案例也提醒我们在管理过程中要注重每个成员的权益和贡献,确保公平与透明。

跨项目组的协作经验

在对外合作中,共创营善于整合资源,实现跨项目组的协作。例如,贝壳画项目在初期与社区达成合作后,若对方有进一步合作的意愿,共创营会将多个小项目整合为一个大项目,由各小项目负责人负责具体部分。这种方法既丰富了对外展示内容,也为成员创造了直接展示成果的机会。

受邀参与厦门大学第13届海洋科学开放日

“比如我们有七个小项目,可以把它们合并成一个大的策划案,”姚康婷解释说,“这样会更有吸引力,一个很大的东西会让人觉得更值得合作。”她提到,海洋科普活动就是一个典型案例,“每个小组的产出都可以作为一个单独的活动,融入整体策划中,既展示个性化成果,也提升了活动的整体影响力。”这种协作方式被姚康婷形容为“兼容模式”,“每个小项目既保持独立性,又能在协同中找到自己的位置。”

21级贻贝小组主导设计的小贝系列衍生文创品

内外部资源的支持与助力

在沐渔护海行动的实践过程中,内外部支持的作用不可忽视。

指导老师在团队发展过程中扮演了重要的角色,作为团队成立之初就参与的指导老师,于霄对团队和成员的发展非常上心。她不仅给团队推荐合适的比赛和其他资源(例如涓流行动也是她推荐给团队参加的,为团队行动提供了资金支持和学习平台),她还帮助团队进行项目规划与调整。“我们的指导老师非常有远见,有一种感觉是她在一年前就已经预见到了你现在要做的事情。她会为你所做的事情提供发展和深化的方向,尤其是在个人成长、项目的推进和组织变革的实施上。她的建议非常有建设性,比如如何进一步发展项目、如何将成果转化为成长的助力、以及如何链接更多资源”,康婷说道。

在浙江海洋大学校内博物馆举办的海洋知识普及宣讲活动

除了调研资料的传承,团队资源也会有一些传承。沐渔护海行动团队骨干队员李丹丹表示,大四的学长学姐虽然因为繁忙而暂时退出了“沐渔护海”的核心事务,但这并不意味着他们完全脱离了团队。在结束学业后的工作中,他们仍然通过自己的资源支持项目的发展。她举例提到,19级的一位学长目前在舟山本地的一家社工组织工作,不仅主动对接团队,还愿意提供场地和平台,协助“沐渔护海”举办活动。

团队不仅积极参加了多项校外实践和比赛活动,还与当地社区展开了紧密合作。李丹丹提到,团队主动去寻找合作伙伴,首先是希望借助平台扩大“沐渔护海”的声誉,尤其是在舟山本地,让更多的人了解这一活动。此外她指出,未来如果要开展后续活动,资金支持是不可或缺的。丹丹还提到,通过借助社区平台,不仅能增强活动的影响力,还能为同学们提供锻炼机会,提升他们的统筹和组织策划能力。这一切不仅是为了推动项目本身的进展,也是为了增强团队成员的综合素质。

在长峙岛如心社区生活馆举办的贝壳画活动

个人成长与收获

李丹丹分享了她在社团中的成长与收获,首先强调了责任感的重要性。她表示:“你只有自己去负责一件事,才能带动团队一起行动。”最初,李丹丹倾向于独立完成任务,专注于自己的工作,而忽略了与他人合作的必要性。她回忆道:“一开始,我总是专注于自己完成任务,而没有关注其他人如何做这件事。”随着时间的推移,她逐渐认识到团队合作的重要性,并学会了如何与他人更好地相处,协调团队成员共同完成目标。

此外,李丹丹还提到与外部社区的沟通和合作是她的另一项重要收获。“我现在在不断学习如何与社区交流,因为这涉及到复杂的利益关系。”她特别提到,涉及资金和预算时的谈判尤为困难,作为乙方时,团队需要根据甲方的需求做出相应调整。“谈钱真的很难,尤其是我们需要根据甲方的需求去调整很多内容,进行大量的沟通和妥协。”李丹丹通过这些经历,积累了丰富的沟通与协调经验,帮助她在未来处理类似项目时更加从容。

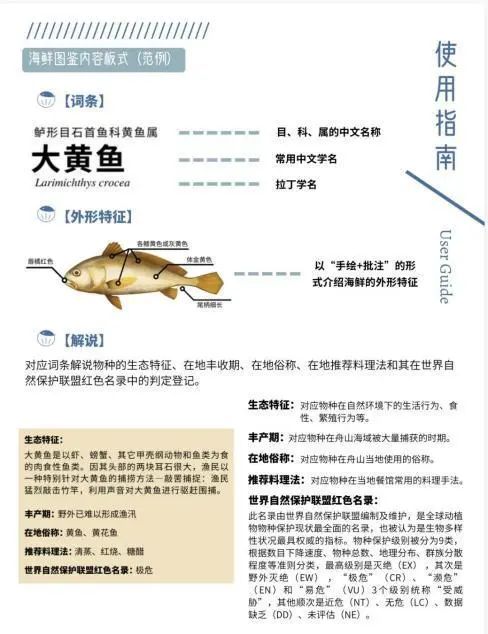

丹丹参与制作的海鲜图鉴

姚康婷在参与这个项目的过程中,经历了显著的成长和收获。她表示,最初,她只是局限于关注活动本身,但随着时间的推移,她学会了用更长远的眼光去看待事物的未来发展。这种眼光的变化让她不仅能看到活动的现状,还能够展望其后续的拓展和发展方向。这种视野的拓展让她的工作变得更加沉稳,从原本的急躁和理想化转变为更加务实和有计划的行动。

最令她自豪的收获之一,是成功将“贝壳画共创营”这一想法从概念变为现实。最初,这个想法只是她的一个创意,经过大家的努力,最终不仅成功建立起来,还能够为后来的学弟学妹们留下传承的空间。姚康婷回忆说,刚开始她并没有充分考虑到实际的执行和发展,而是更多地沉浸于理想化的设想中。然而,随着项目的逐步落实,她逐渐发现,原本看似不可能的大规模发展竟然成了可能,甚至远远超出了她最初的预期。

贝壳画活动开枝散叶

更可持续地发展

前几天看到一个周围自然环境还蛮好的村子里挖掘机又在轰隆隆地响,再想想这些年有多少土地铺了柏油路,被水泥硬化......沐渔护海团队的实践再次提醒我,乡村振兴不是只强调快速发展经济,在发展的过程中如何更好地保护当地生态环境,如何真正惠及更多人,才能更可持续地发展。或许真正实施中会有很多问题,但沐渔护海团队的实践就是萌发于了解在发生什么事情,事情的真相是怎样的,并开始寻找改变的可能性。

这与她们的实践是相通的,在社团中只有激发每个人真正的自主性才是真正的价值,才能让整体的价值更可持续地延续和发展。

沐渔护海团队制作的表情包

涓流行动

“不积小流,无以成江海”,年轻人的环保公益行动,正似那涓涓细流,细微但坚韧,终会汇成大江大海。

出于为环保公益行业提供持续动能、助力不同阶段人才成长的考量,在华泰证券和南方基金的支持下,华泰公益基金会与合一绿色基金会携手发起“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”,为大学生提供小额资助支持和配套的专家指导,引导大学生科学、理性地开展环保行动,贡献于环境保护,又有效提升自身综合能力。

“一个长江”项目

“一个长江”生态环境保护公益项目由华泰证券于2018年设立,以长江流域为重点区域,致力推动生物多样性保护和乡村生态振兴,通过支持环保公益领域青年人才发展,开展公民科学行动为环保事业注入长期动力,并以ESG为纽带,促进生态保护界与资本市场对话合作,引导资本向善。

2022年华泰证券与华泰公益基金会合作设立“一个长江”生态环境保护专项基金。该项目入选联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(CBD COP15)非政府组织论坛“全球特别推荐案例”,以及中国证券业协会《2020年证券行业文化建设年报》实践案例。