编者按:雪姬是三个孩子的妈妈,她亲历了清远气候异常带来的变化。作为“南瓜田”的发起人,雪姬和团队一路摸索、尝试回应:从组织社区减灾防灾,到向瑶绣学习、用针线记录气候变化,不断向传统与自然寻求智慧和方法。

这篇文章是雪姬和团队四年来的一段真实而初步的探索,借此也感谢过往所有支持南瓜田的机构和伙伴。文章作者郭若梅,首发于TF中文网。

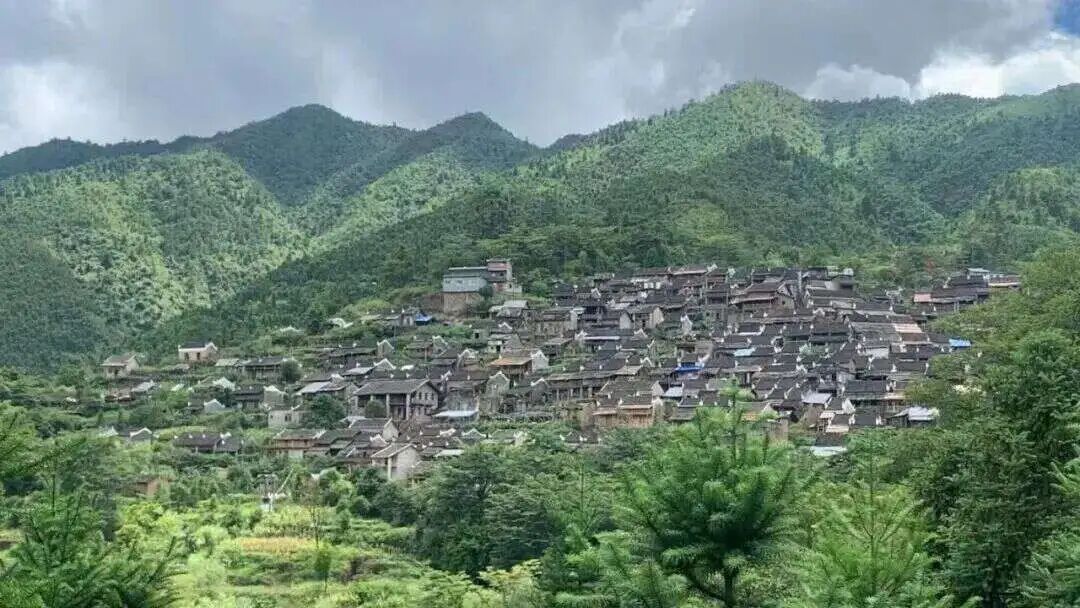

2025年6月15日在清远连南瑶族自治县三排镇某村 图/小唐莹敏

洪水,是刻在清远人骨血里的记忆。从汉族“凤城”传说的救世青年与凤凰,到瑶族《水淹天》中人类重生的史诗,洪水叙事是人们共同的生存记忆。如今,关于播种时令的瑶寨古歌不再应验,洪涝与高温轮番侵袭,气候变化的加剧让传统智慧面临挑战。

2021年成立的南瓜田自然教育发展中心(以下简称“南瓜田”),正试图从清远的传统文化中寻找答案。在创始人陈雪姬看来,瑶族等民族千百年来积累的丰富传统知识,是观察、理解和应对环境变化的重要视角。

为提炼不同民族的传统智慧并反哺自身,甚至为粤北或类似地理位置的地区提供借鉴,陈雪姬计划构建一个本地自然生态科普资料库,并在乡村和城市推广气候适应行动。在这一过程中,她们以瑶绣纹样记录清远十年灾变。当凤城传说遇见现代气候危机,那些深藏在歌谣、纹饰和口口相传的生存智慧,能否为未来提供答案?

清远频繁遭遇百年一遇洪水,社区居民积极自救

清远“凤城”的由来与洪水有关。有一年,清远发生内涝,青年张易撑着小艇到处救人。喘息之际,他发现水快淹到一棵高大梧桐树顶,树上原本栖了一窝凤凰,此时母凤凰不见踪影,张易赶忙抱起翅膀未长齐的小凤凰,将它置于小艇中。至此,出现好几种版本的结局,有说张易因救凤凰牺牲,也有说张易后来被归来的母凤凰救起,还有说母凤凰为救人体力不支,沉入水底,化成清远两条街,清远因此得名凤城。以洪水为母题的神话传说,亦见于清远瑶族口头文学,如连南排瑶的《水淹天》,讲述洪水后人类重新繁衍的故事。

珠江的北江流域示意图 图/网络

清远从古至今洪涝频发,其地处北江中下游,位于南岭山脉迎风坡,暴雨频发、汇流迅速,极易引发流域性洪水和山洪灾害。

2022年5月汛期,北江遭遇百年一遇洪灾,19日,与清远隔北江相望的英德市已发生内涝,南瓜田创始人陈雪姬预感清远也将面临同样困境,在洪水到来前,搭建起社区互助网络。

她从广东省千禾社区公益基金会要到一份洪灾自助手册,与伙伴共建了一个清远本地群,很快群成员达到上限500人。英德、阳山和连州等地的本地互助群也相继建立起来,陈雪姬在每个群引入一名医生、心理咨询师和记者,由当地人管理,自己负责在各个群之间传递关键信息。

当时洪灾叠加疫情,大部分求助者都缺少食物或药物——一位母亲为高烧的孩子求药,一位孕妇高烧但无法前往医院,一个家庭没有食物。陈雪姬与志愿者们创建了一个互助网络,创建精准高效的求助模板,让求助者提供具体诉求、家庭住址和联系方式等,收集海量求助信息,交由卓明灾害信息服务中心核实,并按危急程度排序,将求助信息扩散到各个本地群中。

当一个母亲开始关注气候变化

即便有关洪水的记忆已经深深印刻在清远人的记忆中,但陈雪姬发现,大多数人依然还未意识到这与生态系统变迁有关。

清远某社区北江边的农场2022年至2024年三年的时间分别遭受2次洪水来袭

陈雪姬开始关注生态问题,与“三个孩子母亲”的身份有关。她在生育第二个孩子期间当过一年半时间的家庭主妇,偶然参与一次环保活动时,陈雪姬被一个人能产生的生活垃圾量震撼,她决定为自己和孩子打造一个理想可持续社区。2021年,陈雪姬创办“南瓜田”,关注自然教育和生态环境。

陈雪姬先后参与了北京合一绿色公益基金会与万科公益基金会联合发起的“垒土行动”“恒星伙伴计划”等生态保护与社区发展相结合的跨议题融合项目,将“气候变化”“双碳”目标等热点话题落地于可持续社区建设,将这些宏大概念融入地方文化和社区生活日常。

2024年4月,陈雪姬(第四排右一)参与在广西南宁恒星伙伴计划年会

2022年清远百年一遇洪灾后,陈雪姬记录自己作为一名普通市民,在3年内观察到的异常天气事件,如:

在这些记录末尾,陈雪姬写道,这三年气候变化一直在发生,作为一个自然教育机构,要在清远气候变化问题上做出更多行动。

2023年,陈雪姬发起了“凤自然”清远市自然生态普及项目,计划构建本地自然生态科普资料库,并通过面向儿童的课程设计、社区居民与青年人的参与式活动,提升公众对自然生态的认知与应对气候变化的能力,增强清远市整体及各社区的气候韧性。

在清远市农商银行公益基金会(简称“Qing基金)的支持下开展凤自然系列活动

而2024年感染登革热,则让陈雪姬开始注重气候变化对心理健康的影响。10月的一天,她突然发热头痛,起初以为是过度劳累,直到身上出现蚁爬般的皮疹,并得知亲友确诊登革热,才接受了自己患上登革热的事实,当时清远一周内新增72个病例。隔离期间,她焦虑不已:既怕蚊子传染给孩子,又担心病毒变异,导致反复感染,这是她人生第一次患上登革热。

社区工作人员与医务人员上门科普登革热知识并送上灭蚊片

陈雪姬发现,气候变化不仅显著影响健康,也深刻影响着人的心理状态,“这是未来整个社会都需直面的议题”。

用瑶族刺绣包袋讲述清远近十年极端天气气候事件

相对其他地区,清远特殊之处在于聚集了瑶族、壮族、苗族、客家人等多民族,一些族群居住在山区等生态环境相对脆弱地区,更易受气候变化影响。这些地区如何应对气候变化也是陈雪姬重点关注的内容。

清远连南瑶族自治县三排镇某村传统村落

陈雪姬认为,这些乡村传统社区在千百年与自然的互动中,积累了丰富的传统知识,用于观察、理解和应对环境变化。不同民族的传统知识在减缓与适应气候变化的过程中,具有重要作用。

例如,瑶族吊脚楼的防灾设计,具有多重功能:抬高地面以防洪、特定角度的支柱增强抗风能力、屋顶倾斜便于排水、通风设计调节温度等。瑶族在建筑选址时也积累了丰富经验,如避开山洪通道。在陈雪姬设想中,未来可以将这些民族智慧提炼出来,推广至自然地理条件相似的粤北地区,乃至其他省份的类似地区。

清远连南瑶族自治县三排镇某村传统村落进行实地调研

2024下半年起,南瓜田开始在连南瑶族自治县三排镇油岭村调研,油岭村是当地著名的“千户瑶寨”,寨子依山而建,吊脚楼层层叠叠、高低错落。村里青壮年大多搬去镇上或外出务工,留守的多为老人,他们没有稳定收入,靠种地自给自足。

然而,村民长期依赖的传统播种知识失效了。比如瑶族古歌里唱“山樱花开快插秧”,此时地表温度为15℃,适宜播种。近年来随着气候变暖,花期提前,播种也随之提前,例如,油岭村往年春季偏爱播种豆角,但高温使豆角发芽缓慢,收成随之推迟,今年又赶上6月洪水,村民几乎颗粒无收。

2025年8月1日,清远连南瑶族自治县三排镇某村村民在插秧

陈雪姬说,未来两三个月,村民们只能下山,前往三十公里外的镇上市集买食物。老人们的生活作息也随之改变:往年夏季,村民早上7点下田,15点回家,现在为避暑,4点出门9点回,17点再去田里忙两小时,有时晚上八九点还需去田里储水。生活用水供应减少,有三个自然水源蓄水池改为定点开放。

但村民并未将这些变化与气候变暖联系起来,而是归因于村里的古树无人维护而被砍伐。陈雪姬一直困惑这种观念的来源,直到一次上山时,她看到一棵两人合抱的巨树,横跨整条溪流,溪水从树根下缓缓流下。她理解了村民的逻辑:在他们看来,古树是自然的“生命之源”,而砍伐它等于破坏了水源。在这“朴素”的生态观念影响下,已有不少村民在村里重新种植树木。

这棵大树下有一个流着水的泉眼

2025年初,雪姬和团队骨干参与合一绿与中华环境保护基金会发起的“多议题社会组织应对气候变化能力建设”,学习如何将气候变化元素融入当地民族文化和日常生活中,回到清远后她们决定先从瑶族背包入手。

连南瑶族喜欢刺绣背袋,且不同村寨的包袋图案都不相同,这些象征自然天象、花鸟走兽的纹饰共同组成一段故事,或记载村寨历史由来,或记录着瑶族人民口口相传的历史传说。这一项目还得到广东省环境保护宣教教育中心的支持。

与瑶族姐姐们一起共创,研发基于本地瑶绣绣纹的生态包包绣纹

陈雪姬找到村里6名妇女小组成员,一起制作“生态包袋”,用传统纹饰中的云朵纹代表“高温”,水波纹代表洪水,呈现近十年清远的极端天气气候事件,如2018年的台风、2022年的洪水和2023年的高温事件等。同时也让参与其中的瑶族妇女意识到环境变化,并获得一些经济收益。

2025年8月15日“全国生态日”,获得2025年广东省优秀环保公益项目的“生态包包”正式面世。陈雪姬希望在气候日益无常的时代,用瑶族的文化符号记录清远十年的风雨,吸引公众关注气候议题,同时让传统智慧成为理解当下、面向未来的力量。

在广东省环境保护宣传教育中心、清远市环境保护宣传教育中心共同支持下

正式对外发布清远生态包包