生物多样性就在我们生活的城市之中

当我们谈论“生物多样性”,你会想到什么?是遥远的原始森林、热带雨林中的珍稀动物,还是纪录片里奔跑在非洲草原上的野生生灵?

但如果告诉你,生物多样性,不只是“远方的风景”,城市其实也是重要的生物多样性空间,你会不会感到意外?

所谓“城市生物多样性”,是指城市范围内非人类生物的丰富度与变异性。城市——这个曾被称为“混凝土森林”的地方——其实从来不是一个真空。除了人类,还有许多动植物也在这里努力生存,甚至试图适应我们创造的钢筋水泥世界。

它们可能是晨光中飞过窗台的鸟儿,是人行道砖缝里长出的苔藓,是城市夜色中悄悄现身的野猫和刺猬,还包括昆虫、植物、真菌、微生物等。这些微小生命,与我们共享空间,共同构成了城市生态系统,也在默默影响着我们的呼吸、饮水、情绪与健康。

然而,这种“身边的多样性”正不断流失。

随着全球化与城市化进程的推进,城市绿地被切割成碎片,土壤和水体遭到污染,野生物种被边缘化、清除出局,取而代之的是审美趋同、物种单一的“绿化”。我们身边的自然变得越来越安静、越来越单调,而我们自己对自然的感知也随之迟钝。

造成城市生物多样性流失的原因很多,全球化与城市化所带来的生境破碎化、环境污染以及物种同质化是影响城市生物多样性三个主要因素:

生境破碎化:绿地被分隔成零碎孤岛,动物迁徙和繁殖受阻

环境污染:水、气、土的污染影响生物健康

物种同质化:绿化审美趋同,导致栽种物种高度统一,减少生态多样性;野生物种被边缘化,缺乏栖息空间,被视为“有害”清除

除了问题本身,更深层的困境在于:当我们逐渐失去对身边植物、动物和其他生命的感知与关心,我们对生态的理解也会随之断裂,保护的意愿和行动便无从谈起。而城市作为我们共同生活的空间,其生态未来也将因此变得愈发脆弱。

青年上场,生物多样性保护也有了更多想象力

在华泰证券和南方基金的支持下,华泰公益基金会、合一绿色基金会与南方基金慈善基金会携手发起“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”,为大学生提供小额资助支持和配套的专家指导,引导更科学、理性地开展环保行动,为环保行业贡献青年力量的同时,有效提升自身综合能力。

在涓流行动过往的六个项目周期中,青年团队围绕生物多样性议题已累计发起超100个项目,覆盖动物、植物、昆虫与生态系统修复等多个方向,形成了兼具科普性与行动性的实践网络。其中,聚焦城市生物多样性的项目尤为活跃——从物种调查、科普教育,到社区参与与生态设计,涓流伙伴们正在用不同路径回应“人与自然如何共处于城市”这一全球生态命题。

希望进一步探究城市生物多样性议题,欢迎报名涓流行动之大学生环保公益精英培训营!

将有机会参与城市生物多样性理论和自然教育学习、气候变化和领导力培训、涓流行动演讲圆桌活动。

培训营火热招募中,欢迎大家扫码报名!

扫描下方二维码

填写报名表

报名截至7月26日24时

这些城市生物多样性项目大致可分为三类:

01.城市生物多样性与感知调查

以系统调查、物种监测与数据收集为核心,推动城城市生物多样性保护的基础建设。

北京林业大学“三山五园飞羽监测”:组织学生志愿者开展定点鸟类监测,为区域生态提供数据支持,并推动生态教育进入高校日常。

北京大学绿色生命协会:校内野生动物监测:通过红外相机与人工观察,系统记录校园内鸟类和哺乳动物活动,梳理监测成果用于科普传播。

重庆大学“自然触角”团队:洪恩寺公园自然感知研究:在城市公园开展植物与鸟类的可感知性调查,提出“自然感知地图”等科普工具构想。

02.受损生态系统修复

聚焦城市自然栖息地的修复与重建,强调实践性与系统性干预。

清华大学“校河博物记”计划:以清华水系改造为契机,结合植物科普、苗圃共建和文化传播,探索生态修复与公众参与的结合路径。

淮阴师范学院“智眼团队”:针对洪泽湖流域外来入侵物种问题,开展实地调查并开发监管APP产品,结合线上线下手段助力生物多样性管理。

湖北工业职业技术学院绿江环保队:“文明垂钓”公益行动,推广无痕垂钓,减少水生态破坏,同时结合社区协作机制开展流域保护。

西交利物浦大学自然学社:围绕校园内一块约1500平方米的生态基地持续开展了近三年的生态修复实践,并逐步扩展到更系统的长期监测与公众传播。

03.公众科普与教育

聚焦公众认知与行为转变,通过教育、传播与互动增强社会参与度。

安徽师范大学“师大草木”团队:校内组织常态化植物科普课程,并走进幼儿园开展植物讲解、标本展示和趣味游戏,未来计划进入街道社区开展公众自然教育。

西北农林科技大学“拼图知鸟”项目:开发互动小程序,将鸟类特征与生态服务功能可视化,提升全年龄段用户的认知与保护意识。

华东师范大学“申生不息”团队:非遗与生物多样性知识传播,挖掘上海非遗中的生态智慧,通过展览与科普,融合传统文化与生态保护叙事。

这些项目不仅拓展了青年在“城市生物多样性”领域的行动方式,也为生态保护注入更多跨学科、跨场景、跨人群的创新尝试。

在最近一次涓流行动茶话会上,我们特别邀请了四个正在持续行动的高校团队,他们分别来自重庆大学、安徽师范大学、西交利物浦大学和南京农业大学,聚焦植物科普与感知、生态修复与物种监测、鸟撞调查与建筑改造、蝴蝶科普、公园自然感知等实践方向,为“青年参与生物多样性保护”提供了更加鲜活、具象的答案。

安徽师范大学“师大草木”团队

植觉盛宴——用植物之美唤起认知与守护

从“认识”身边的一株植物、一种生物开始,

保护生物多样性~

“我们生活中会遇到很多植物,有些经常见到,但如果不去系统地了解,其实并不真的认识它们。”来自安徽师范大学“师大草木”团队的江求涛这样说道。正是基于这个观察,团队选择从最日常、最容易被忽视的“身边植物”切入,开展了一系列兼顾科普与美育的实践活动,希望唤起更多人对植物的理解、关心与守护。

江求涛回忆,自己最初加入团队,是因为被学长学姐展示的植物干花画吸引,“那些精美的作品深深吸引了我,后来我也开始跟着他们一起动手,制作属于我们自己的植物画。”将校园里最普通的叶片、花朵转化为精美作品——这种被植物画艺术展现的日常之美吸引、进而参与进来的路径,也正是“草木之间”团队希望营造的体验方式。

精美的植物画

求涛观察到,团队成员的构成以生态学专业和环境专业的学生为主,不同背景的成员加入动机各异——生态专业学生更多出于专业实践需求,希望将书本知识与实际观察相结合;环境专业和其他学院的学生则更多是出于对植物本身的兴趣。

在长期的实践中,团队逐渐意识到,植物不仅是绿化背景或学科知识的对象,它们也承载着丰富的人文与科学价值:牡丹作为国花、橄榄枝象征和平、陶渊明咏菊、屈原赠兰构成了文学意象体系;杂交水稻、青蒿素体现着植物在科研与社会发展中的关键角色;而硅藻等植物还能用于水质监测……此外,植物本身的审美特质与城市绿化功能也不可忽视。

团队的指导老师带领成员认识植物

基于这样的理解,“草木之间”将植物教育做得更加立体: 一方面,他们带领参与者进行植物标本制作、植物画创作,让人在动手中感受植物的形态与美感;另一方面,他们组织校园及周边的植物认知科普活动,从名称、习性到用途,引导大家重新认识生活中常见的“老朋友”。

精美的植物画

他们的科普教育也根据不同人群做出差异化设计,“对于低龄孩子我们更多选择讲解一些常识性的知识以及鉴赏之类,比如最古老的银杏树等,对于高中生,我们更多结合他们书本知识去讲解植物的知识,对于大学生更多是比较专业性,思政性的植物知识。” 不同年龄段还匹配了不同难度的植物标本制作,逐步拓展公众的参与深度。

给孩子们上植物科普课

团队制作的植物种子标本库正在产生多方面的实际影响:首先作为教学资源,植物学老师可以结合这些实物标本进行更具体的知识讲授;其次在校园内举办展览,帮助师生们超越"仅因好看而拍照"的浅层互动,对校园植物建立更深层次的认知。

种子库

团队还打算将标本库的应用延伸到社区,“我们希望走进社区、走进街道,把植物知识带给更多的群众。”他们计划以城市绿化中常见植物为例,种子和叶子制作成标本库,并带领公众认识其名称、特点与作用,唤起人们对植物多样性更深的理解,也期待能逐步培育起城市居民的生态保护意识。

谈及涓流计划为团队提供的支持,求涛表示除了资金和专业导师支持,涓流计划提供的媒体平台资源,也有效助力了团队项目的宣传推广,扩大了影响力。“同时,通过定期的群聊分享和茶话会,我们不仅结识了众多志同道合的伙伴,也深入学习了生态保护与环境保护领域的创新方法和实践经验。”

西交利物浦大学自然学社

校园绿地的生态修复,监测和公众科普

位于高度城市化的苏州工业园区,西浦自然学社的生物多样性项目聚焦于校园绿地的生态修复与公众参与。他们的实践分为三大方向:生态修复、物种监测和公众科普传播。

“我们身边看起来绿意盎然的校园绿地,其实生态功能非常单一。”潘晓晔分享,团队之所以启动这个项目,正是因为观察到:城市绿地建设虽然带来了一定的生态服务功能,但同时也导致了本土物种的流失——校园中的植物种类单一,多是人工管理,定期修剪的草坪,灌丛,及观赏性强的木本植物;乡土植物数量减少,人为干预不断增强时,适宜昆虫,鸟类及黄鼬,刺猬等本土野生动物栖息的生境越来越少。

正是这些来自日常观察的疑问,让他们意识到,那些看似“很绿”的地方,实则缺乏生物多样性。“我们希望借助院系及学校的支持,联合生态、动植物、气候、可持续和土壤及其他自然科学等领域的学生爱好者对校园绿地进行生态修复和长期监测。”

目前,西浦自然学社围绕一块约1500平方米的校园绿地——户外教学与科研基地(Outdoor Researching and Teaching Space,简称ORTS)持续开展了近三年的生态修复实践,并逐步扩展到更系统的长期监测与公众传播,让更多人了解,关注并参与城市生物多样性保护的实践中。

01.基于校园的生态修复实践:

打造多功能的校园绿地

项目的主要目标是从植物群落入手,引入苏州本土种和发掘苏州特有种为主,采用“自然修复为主,人工辅助为辅”的模式进行长期生态修复。

目前,ORTS经历了共六次生态修复,先后成功引入茨菰、菱角、荷花、睡莲、水芹等乡土水生植物;鸢尾、石蒜、蜀葵、黄木香、紫藤等乡土蜜源植物的引入也有效的招引蜂蝶。

此外,ORTS还有明确的功能分区,除了乡土植物引入,及低人工干预的自然演替区外;还有特定的种植区域,提供给校内师生种植园艺花草,蔬果;及科研用途的种植区域。

与此同时,ORTS完全对外开放,区域内有公共休息区域,成为同学们交流放松,自然观察的好地点。

同时开展了如入侵物种清除捞藻堆肥,绿肥种植等生态修复工作坊,定期组织野采活动让更多同学通过实地体验了解更多关于生态修复的知识。

面对低人为干预下的区域给初次到来的师生“杂草丛生”“缺乏管理”不符合大众审美的感觉;团队目前设计乡土植物明信片,用美观的方式普及本土植物知识;同时进行物种标识、植物地图的更新;让更多人意识到看似“荒”的区域实则充满生机,一些不起眼的“杂草”也有自己的名字和存在的意义。

02.长期监测: 从植物到动物

在生态修复同时,团队进行系统的生物多样性监测,包括:

• 植物多样性监测

为评估生态修复效果,团队每年会进行全域的植物物种清查及逐月的样方监测;他们发现虽然引入本土种对入侵物种构成了竞争,但由于人工力量不足,缺乏系统的入侵物种清除工作及后期对引入乡土植物的维护工作,夏季小蓬草,加拿大一枝黄花竞争优势明显,导致部分本土种生长状态不佳。这也为他们后续的引种工作提供参考。

• 鸟类监测

在三个池塘区域使用红外相机持续监测,乌鸫、山斑鸠、黑尾蜡嘴雀等多种鸟类。

• 哺乳动物监测与“动物友好设计”实践

监测范围从基地拓展至整个校园绿地,团队采用更系统和标准化的红外相机布点方法,记录到了黄鼬、流浪猫和东北刺猬等动物的活动。

他们还参考“动物辅助设计”(Animal Adided Design) 概念,为刺猬等小型动物设计制作“巢箱”设施,并针对目标物种进行后续监测。整个过程中,他们鼓励同学们从图纸设计、红外相机安装到数据整理全程参与,调动了更多同学的参与热情与兴趣。

• 公民科学参与:从鸟撞调查到防鸟撞改造

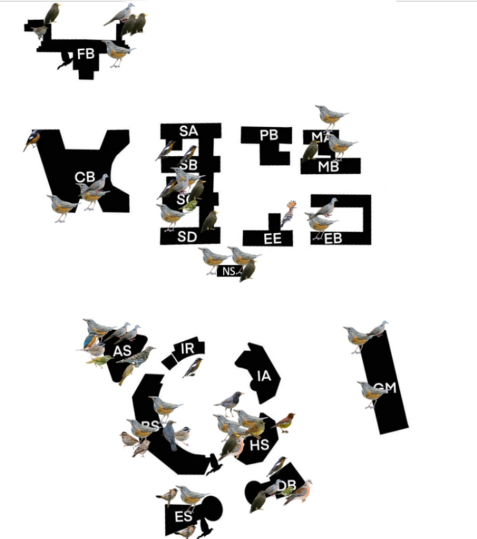

团队自两年前加入“全国防鸟撞行动网络”,在西浦校园内开始鸟撞调查。他们从最初的10人左右发展到目前约130余人人的跨年级跨专业的志愿者团队。

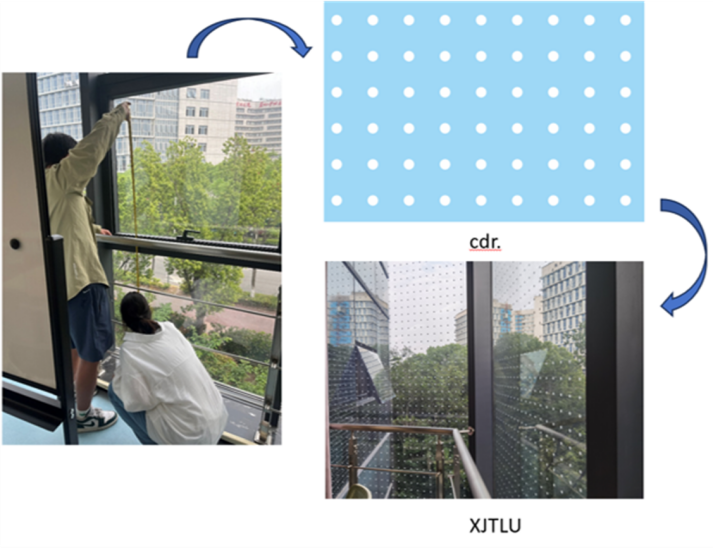

“截至2025年6月,我们已累计记录120起校园鸟撞事件,这些数据为后续改造提供了坚实依据。他们据此绘制了校园鸟撞分布地图,并进行防鸟撞玻璃改造试点,完成了一栋建筑二层约150平方米玻璃的防鸟撞贴膜改造。

之后他们还会关注利益相关方对改造的接受度,同时结合问卷与协商机制,推动校园内其他鸟撞高发建筑玻璃的改造。

• 传播:让更多人关注身边的自然

在传播方面他们还开辟了:

- 线上专栏《不“科”思议》,分享冷门有趣的自然知识,如进化小故事、动植物趣闻;

- 线下活动:如地球日主题活动、生物多样性日活动、校园鸟撞展览、参观自然博物馆,辰山植物园等,让更多师生关注他们身边的自然。

晓晔分享她和团队最大的一个感受是,尽管城市生物多样性保护正面临物种丧失、公众认知不足等多重挑战,但在她和团队看来,真正的难点是“能不能调动各方资源去推动这个改变”。

到目前为止,自然学社的行动项目已经被涓流计划连续资助6期,晓晔说,涓流行动见证了团队更新和项目的完善,“收获最大的是涓流也会提供校外导师的指导,例如上一期时我们的校外导师何艺妮老师在听到我们在传播方面和管理方面的问题时,结合她自身和团队的实践经验为我们提了诸多建议,并为我们带来了更多看待问题的视角和解决问题的可能方式;也让我们在本期的项目实践中得到运用,做得更好”。

结语

以上就是《在城市的缝隙中,青年如何参与城市生物多样性保护?》的上篇部分,我们看到了涓流行动的青年伙伴如何通过结合兴趣和学科背景,既能补充课堂所学知识,又能投身生物多样性保护的实践。

欢迎继续关注下篇,涓流行动系列将为大家带来更多青年探索城市生物多样性保护的具体实践~

涓流行动

“不积小流,无以成江海”,年轻人的环保公益行动,正似那涓涓细流,细微但坚韧,终会汇成大江大海。

出于为环保公益行业提供持续动能、助力不同阶段人才成长的考量,在华泰证券和南方基金的支持下,华泰公益基金会与合一绿色基金会携手发起“涓流行动——一个长江大学生环保活动资助计划”,为大学生提供小额资助支持和配套的专家指导,引导大学生科学、理性地开展环保行动,贡献于环境保护,又有效提升自身综合能力。

“一个长江”项目

“一个长江”生态环境保护公益项目由华泰证券于2018年设立,以长江流域为重点区域,致力推动生物多样性保护和乡村生态振兴,通过支持环保公益领域青年人才发展,开展公民科学行动为环保事业注入长期动力,并以ESG为纽带,促进生态保护界与资本市场对话合作,引导资本向善。

2022年华泰证券与华泰公益基金会合作设立“一个长江”生态环境保护专项基金。该项目入选联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(CBD COP15)非政府组织论坛“全球特别推荐案例”,以及中国证券业协会《2020年证券行业文化建设年报》实践案例。