在日常生活中,垃圾往往被随手丢弃、鲜少被关注,但在“一个长江”涓流行动支持的高校学生团队实践中,它却成为同学们重新理解垃圾问题、调整生活方式、并与校园、社区乃至创业项目建立联系的切入点。

“垃圾不够烧”?垃圾分类为何重要?

前段时间,“垃圾不够烧”的视频火遍全网,很多人认为垃圾分类、环保已是“无用功”,但大家不知道的是,垃圾不分类,其危害远比多数人想象的严重,这也是涓流行动茶话会上四位分享的同学提到的,而他们也用“有用功”证明,垃圾分类也有其重要价值:环境减负、资源再利用、减少对新原料和生产的需求和依赖。

广东生态工程职业学院的Casa团队调研发现,全国咖啡渣年产量超过200万吨,如果直接焚烧,会产生甲烷等温室气体,其温室效应是二氧化碳的28倍。在广东生态工程职业学院的Casa团队实践中,他们回收咖啡店产生的咖啡渣,将其制成除味包、磨砂膏等产品,“每生产100克产品,相当于种植1.2棵树”,既减少了温室气体排放,又赋予废弃物新的商业价值。

重庆工商大学绿艺团队的周涛在分享中提到,印度加济布尔垃圾山高达68米,“高温天气下会产生有毒气体和可燃气体,多次引发火灾”,不仅威胁周边居民健康,还造成严重的环境污染。他补充说,垃圾中大量塑料会进入生态链,微塑料的长期累积已成为全球性健康隐患。

另外,垃圾分类能够减少对新原料和生产过程的依赖,从源头减轻环境压力。龙鑫所在的贵州师范学院一方园团队在参观垃圾填埋场后,直观感受到未分类垃圾对土壤和水源的危害,于是将厨余垃圾用来堆肥,种植韭菜、黄瓜、番茄等作物,用实际行动替代部分化学肥料的使用。”我们不需要再购买化学的肥料,就可以用天然的更环保,也降低了对垃圾填埋场的使用,降低了对土地资源的占用” ,这不仅降低了化肥生产带来的能源消耗和污染,也让农产品更加健康安全。

正如多支团队的实践所示,相比较于“一把烧掉”,垃圾的分类和循环利用的颗粒度,做得越细,越是能够减少环境负担,推动更长期的可持续发展。

行动图谱

过去六期“一个长江”涓流行动共支持了近30个以垃圾减量和零废弃为主题的项目,涵盖减塑、垃圾分类、厨余堆肥、废弃物再利用、废物循环产业链搭建等多个议题方向。这些项目在资源回收利用、环保宣传、技术创新、社区协同等方面展现出丰富的探索路径,并深入到校园、社区、农业基地、咖啡门店、居住区等多元实践场景,体现了零废弃理念在日常生活与公共空间中的广泛落地可能。

在这些项目中,不乏兼具创新性与实用性的尝试:

北京外国语大学向树环保社构建了校园“二手提包循环系统”,通过回收与再投放机制减少一次性塑料袋的使用;

广东岭南职业技术学院的“咖啡渣的第二次生命”项目,则围绕校园周边咖啡消费现象,将日常废弃咖啡渣转化为天然肥料和文创产品,实践“垃圾即资源”的理念;

安徽工程大学四色依米花团队则联动社区、环保组织与后端处理企业,搭建起废旧物品的回收与再加工链条,回应城市中大件废弃物处理的难题。

不少团队聚焦校园场景的改变,推动无废理念融入学生日常生活:

山东大学低碳生活调研团以调研、展览和宣教为路径,引导学生理解垃圾与碳排放的关系,推动行为转变;

西南大学绿色行动青年志愿者服务队结合重庆“无废城市”建设试点,开展校园与社区联动的垃圾分类宣传与绿色生活倡导;

西北工业大学学生星星火环保志愿者协会发起“绿色银行”活动,用可回收物换积分,建立起校园内的小型循环经济体系。

也有团队聚焦于堆肥与社区参与,推动厨余垃圾的资源化与生态转化:

湖北恩施学院的校园酵母公益社团探索出一套“分散就地全链条治理模式”,并联动学校和社区,拓展堆肥覆盖面;

青岛农业大学“绿先锋”团队整合校内有机废弃物资源,探索“源头分类—生态堆肥—花园共建”的零废弃循环模式;

贵州师范学院的“一方园”团队则在校园屋顶建立起花园,结合生态种植、堆肥,构建一个自然教育的实践地和可持续生活理念的交流平台,让社团实践走进日常永续生活。

如果你也希望开展有趣的环保行动(议题方向包括但不限于低碳与气候变化、生物多样性保育、水气环境保护海洋保护、垃圾分类与资源循环、法律与政策、环境科普教育等),在环保公益实践中获得提升……

欢迎加入

第七期涓流行动——

“一个长江”大学生环保活动资助计划

扫描下方二维码

填写报名表

申报截至

2025年9月24日23:59

申报答疑会

9月16日 19:30

腾讯会议:426-470-122

本期涓流行动故事以“垃圾分类与零废弃”为主题,从参与涓流行动的团队实践中选取了四个案例——广东生态工程职业学院的 Casa 团队、重庆工商大学的绿艺团队、贵州师范学院的“一方园”团队,以及湖北恩施学院校园酵母公益社团,邀请他们分享各自的探索与经验。

01小堆肥·大循环

有一群年轻人,把原本令人头疼的厨余垃圾,变成了滋养土地的“绿色养分”。他们是来自湖北恩施学院校园酵母公益社团,正在用分散式就地堆肥的方式,让校园的有机固废焕发新生。

最初,社团是在一次垃圾分类调研中发现了问题:即便学校配备了分类桶,但在收运环节,垃圾常常被统一倾倒、混装运输,最终直接焚烧。这不仅让前期分类的努力付诸东流,也浪费了大量可再利用的资源。面对这种困境,他们萌生了一个想法:能不能在垃圾产生地就地处理,让资源回到土地,而不是走向焚烧炉?——答案是分散式就地堆肥,在源头将厨余变废为宝。

反复实验、探索出“分散就地全链条治理模式”

分散式就地堆肥最初是在校园的探索中起步。团队参考了国外经验,并结合学校劳动周实践,在校园堆肥基地“吾耕园”反复实验、试错和改进,他们逐步总结经验,探索出一条适合本地的路径:分散就地全链条治理模式,覆盖收集、运输、处理、利用的完整链条。

1/前端收集与分类——在学校,社团与餐厨回收部门、水果店合作,使用移动式容器铁桶统一收集饭后残渣与水果皮,实现当天收集当天处理。收集完成后,会有专人负责厨余的预处理,例如先挑出塑料等杂质,处理多余的水分等等,确保原料纯净。

收集学校水果店水果厨余

2/就近运输——在垃圾源头附近设堆肥点,缩短运输距离,避免混装混运;专人定时拖运,防止堆积和异味扩散。

3/就地处理——因地制宜配备处理设施,使厨余在产生地附近完成好氧降解,减少成本和污染风险,并确保原料纯净、转化高效。

酵母公益社进行堆肥的过程

为了让堆肥过程高效可控,他们进行了技术和管理方式上的创新,主要体现在智能好氧降解技术与精细管理两个方面。

智能好氧降解:系统可实时监测温度、湿度、氧气含量和碳氮比,为微生物提供最佳分解条件,大幅缩短周期、提升效率。

精细管理:采用精细管理的理念,对堆肥原料进行严格的分类和预处理,确保原料的质量和适宜性。在堆肥过程中,实行严格的流程管理,确保每个环节都达到最佳状态。这种精细管理不仅提高了堆肥质量,还降低了处理成本。

团队甚至申请了三项实用新型专利,可以为不同社区、学校量身定制堆肥方法和配方,实现低成本、精细化的管理。

4/闭环利用——产出的有机肥优先用于本地绿化养护,其余经深加工成为多功能土壤调节剂,产品经权威检测达无害化标准,部分进入市场,回馈土地。

从校园走向更广阔的应用空间

校园是项目的起点。随着经验积累,项目逐渐走向更广阔的应用场景:在社区,他们处理居民厨余圾;在农村,他们将秸秆、禽畜粪便等废弃物转化为有机肥,改善土壤结构、提升作物品质;在园林,修剪废弃物被加工成土壤调节剂,用于植物养护。

参与式堆肥与“一米花园”

本学期,为提升堆肥的活力和参与度、扩大推广范围、增强项目的影响力,“一米花园”应运而生。社团利用废弃玻璃瓶搭建花围,并结合紫薇藤条编织栅栏,种植由老师提供的“老种子”(可繁衍多代的传统种子),倡导废物再利用与环保理念。

花园不仅为校园增添了生机与美感,也成为应用和展示堆肥成果的空间——用堆肥产出的有机肥滋养花草,让同学们直观感受到垃圾转化为养分的过程,从而增强对堆肥与环保项目的认同感与参与度。

社团伙伴在吾耕园内建设“一米花园”

与此同时,团队坚持“参与式堆肥”的理念,努力让更多人走进实践。他们尝试组织志愿者深入更多学校和农村,带动中小学生和居民共同参与厨余垃圾的分类、处理与利用。他们的愿景是:立足武陵,推广全国,让“小”堆肥撬动“大”循环,让绿色在土地和人心中同时生长。

行动获得的支持

当谈到堆肥行动如何一步步成熟起来,并且在技术研发和创新上保持投入,社团成员杨磊坦言:“当然是有公益项目组织的资金支持,才支持我们项目逐步完善。还有指导老师吴菡对社团的维系,她的支持很关键,也推动学校也把堆肥融入劳动教育,让更多学生参与其中。”“一个长江”涓流计划为团队实践提供了资金支持,用于修缮因大风损坏的雨棚、建设“一米花园”等必要设施,还为团队带来了老师的指导与交流机会,帮助他们在实践过程中答疑解惑。

酵母公益社团伙伴的合影

02/ 让减少垃圾的永续生活从社团实践走进日常

“人类制造垃圾的速度,远比我们想象得快。”在参访贵阳市高雁填埋场之后,贵州师范学院一方园团队的一位成员这样感慨。那座2001年建成投运、本应运行30年的垃圾场,仅用20年就因超负荷而封场,最高日处理量曾达到2700吨。站在封场后的现场,成员仍能闻到刺鼻气味和甲烷残留。震撼之余,大家也更加认同“精准分类是减少污染、节约资源的关键行动”。带着这样的触动,团队开始了他们的垃圾分类理念传播实践。

贵阳市高雁填埋场现场

从关注日常垃圾开始:屋顶花园的绿色实践

一方园在教学楼屋顶搭建起了花园,这里不仅是种植的空间,更是“零废弃”理念的实践场。团队用防腐木箱取代一次性塑料花盆,延长使用寿命,从源头上减少潜在垃圾的产生;肥料则全部来自自制堆肥——原料是打碎的枯枝落叶、被虫害啃食的作物残体,以及学校水果店和活动中产生的果蔬厨余,加入酵素发酵而成,从源头上让厨余垃圾变废为宝。

团队成员在屋顶花园进行堆肥

这个小小的花园,还是环保和自然教育的实践地,以及可持续生活的交流平台——同学们在这里学习堆肥、垃圾分类、植物栽培等知识;活动和课程结束后,参与者会在“共享日志”中记录心得体会,交流环保理念和心得。团队还设计了“从种到吃”的闭环活动,用自种韭菜包饺子,让成员体会到垃圾减量与资源循环背后的价值。

同学们对拾捡的垃圾进行分类

探索不止于花园:

垃圾清理、垃圾分类调研、垃圾分类讲师培训

一方园的探索不止于花园。在梅兰山公园,他们组织垃圾清理活动;在学校课堂上,他们把垃圾分类调研作为课程作业,形成了有数据支撑的报告和改进建议;在社区,他们通过“垃圾分类讲师培训”,让环保理念和实践走出校园,走向更广阔的天地。

01在校园开展“垃圾分类飞行棋”游戏

02组织同学们前往梅兰山公园捡拾垃圾

03团队成员参与“垃圾分类讲师培训”

其中,垃圾分类调研课程是依托指导老师在商学院开设的课程,调研任务被设置为全班的必修作业,聚焦于贵州师范学院学生的低碳生活行为与垃圾分类认知。调研指出,校园里的垃圾分类设施已普遍安装,但分类投放准确性仍待提高,另外,学校宣传力度、课程内容更新、社区激励机制等方面仍有不足。基于数据和访谈成果,团队最终形成了完整的调研报告与改进建议。

永续理念从社团实践走进日常生活

通过社团的各类活动,一方园希望引导成员在生活中不断反思:每一次消费、点外卖或投放垃圾的行为,是否真正符合环保的初衷?这种从活动实践到自我觉察的过程,让永续理念逐渐渗入日常选择。

“一方园”这个名字本身就饱含巧思。团队成员解释,它源自“a fun garden”——“有趣的花园”,既点明了趣味性,也与中文“一方园”谐音。这个名字寄托着他们的愿景:通过社团的行动实践,让校园生活变得更有趣、更有意义。

一方园团队成员合影

涓流行动的支持

社团行动也离不开“一个长江”涓流行动的支持。据成员介绍,团队获得的资金保障,可以采购更适合的植物、扩大活动规模;更重要的是,涓流行动委派的导师通过一对一指导优化了项目流程,绿资酷网站的课程也补足了成员在环保知识与社团管理上的短板,为项目的规模化拓展和品牌化发展打下坚实基础。卢智慧表示,团队将继续把所学与实践结合,使一方园在绿色道路上稳步前行,与涓流伙伴并肩同行。

03 重庆这群大学生在做不一样的垃圾分类

重庆工商大学绿艺团队负责人周涛提到,垃圾分类,是一个被反复倡导、反复讨论,却常常“只说不做”的公共议题。面对这一“宣传热、实践冷”的现实,团队希望推动真正的行为改变。

他们发起的“零废新主张,分类我先行”项目,从观察到行动,从记录到传播,构建出一条渐进式的公众参与路径。项目主要围绕三个模块展开:“垃圾分类随手拍”、“垃圾分类随手录”以及“分类宣传进社区”。

第一步:随手一拍,看见问题

绿艺团队参与到“垃圾分类随手拍”项目,在重庆地区开展垃圾分类观测活动。项目志愿者填写垃圾分类站基础设施、分类情况等问卷,同时拍摄垃圾分类站及垃圾桶内部照片,对小区垃圾分类落实情况进行实地观测。团队组织了266名志愿者走访重庆各区县,记录垃圾桶配置、使用情况及清洁度,为后续优化垃圾分类管理提供了数据支持。

截至6月中旬,已上传超1600组观察数据,覆盖重庆市各个区县814个小区。这些照片不仅构建了重庆垃圾分类现状数据库,也让参与者真正开始“看见”日常中的问题,完成了从“旁观者”向“观察者”和“监督者”的角色转变。

垃圾分类随手拍宣传海报

垃圾分类随手拍操作指南

第二步:随手一录,动手践行

意识到“拍”只是第一步,更多停留在“观察”和“监督”层面,团队进一步设计了“垃圾分类随手录”,鼓励志愿者拍摄短视频:从拆解家中垃圾袋、动手分拣,到改造可回收物、尝试厨余堆肥,或制作地方特色科普短视频(如“重庆火锅底料属于什么垃圾?”)。截至目前,他们已收到来自全市178个视频作品。

垃圾分类随手录宣传海报

第三步:走进社区,互动传播

社区活动也是项垃圾分类传播和实践的重要一环。考虑到传统讲座效果有限,团队选择了更有参与感的方式——乒乓球分类游戏、趣味问答、前后测互动问卷等,将知识科普变成轻松又好玩的体验。

试点社区学府苑的活动中,团队设置了奖品如种子卡、多肉植物等,居民参与度比预期提升30%。

在组织活动的社区选择上,团队利用了“随手拍”阶段的数据,分析筛选出垃圾分类实践较为薄弱的社区,形成了“发现问题—设计行动—反馈传播”的完整闭环。

绿艺团队在社区组织垃圾分类活动的场景

绿艺团队用这套有行动、有传播、有反思的实践路径,让人们看到:垃圾分类可以不复杂、不说教,也不需要等“别人来做”。有想法、有行动,每个人都能是“零废新主张”的践行者。

绿艺团队志愿者在社区活动结束后合影

当然也有挑战,比如如何激发人们持续参与、让内容更有吸引力,或是推动与政府、社区、企业的协作更高效。但正因如此,团队也看到了更多可能。他们计划建立积分奖励、优秀作品评选等激励机制,让志愿者更有动力参与;联合环保专家制作更有趣、更深入的内容;同时拓展与社区、街道和企业的合作网络,让发现的问题有回应,传播影响力也能持续扩大。

绿艺团队总结项目过程中的困难与收获

周涛表示,除了资金支持外,“一个长江”涓流行动在指导和资源上给予了团队极大帮助。项目为团队匹配的指导老师郑建,两次线上交流帮助团队优化实施流程,为资源缺口和进度把控等问题提供了解决方法。“比如在社区活动怎么开展、如何沟通,他都给了我们很具体的建议,还提醒我们在线上活动之外,要多做线下案例。”

同时,团队还利用“绿资酷”打卡小程序记录环保行为,参与全国高校互动,扩大了参与度和影响力。涓流行动也提供了传播渠道支持,让项目影响力进一步扩大;社群赋能也让团队有机会与更多同行交流经验,提升了专业素养,并探索出“街道—校社协同”的创新机制。

04 咖啡渣不只是“垃圾”

在咖啡店遍地开花的广州,藏在天河龙洞社区的“延禧咖啡”并不显眼,但却是一个特别的存在。对主理人、广东生态工程职业学院Casa团队成员李智超来说,这家咖啡店不仅是创业项目,更是一个结合公益、环保与青年成长的平台。过去一年多,他和团队伙伴们围绕“咖啡渣再利用”展开了一场可持续行动实践。

项目的起点很简单:每天营业后,咖啡店总会产生不少咖啡渣。这些看似无用的“废料”,其实富含咖啡因、抗氧化物和微量营养素,在堆肥、除味和护肤等方面都有潜力。了解到国外已有一些相关尝试后,团队萌生了“咖啡渣再利用”的想法。

咖啡渣制成的除味包

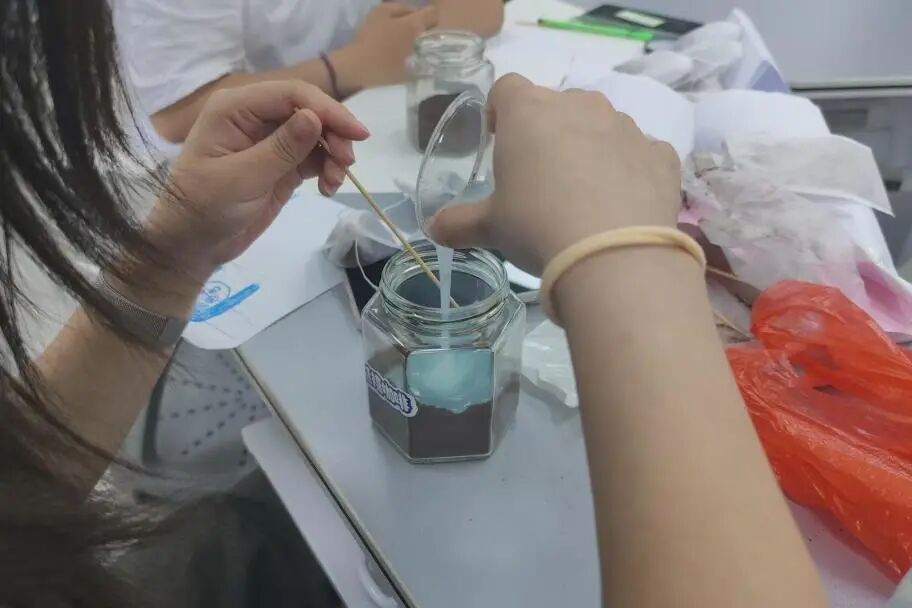

2024年春,延禧咖啡启动了“咖啡渣可持续循环计划”。团队通过查阅资料、小规模试验,在咖啡店、学校、周边社区组织了多个参与式活动:咖啡渣发酵堆肥、除味包制作、祛角质膏DIY。原本被倒掉的咖啡渣,变成了生活中可用的物品,也成为环保理念的载体。

伙伴一起制作咖啡渣除味包

他们用参与式体验的方式,让环保从“看不见摸不着”变成“动手可感知”:亲手装一个除味包、搅拌一罐去角质磨砂膏,在操作中了解咖啡渣的再生价值。活动现场,参与者还会交流自己生活中遇到的环保难题,分享用咖啡渣产品的体验。部分成品还随外卖订单“随机附赠”,被带入更多人的生活中。

伙伴共同制作不含微塑料的咖啡渣磨砂膏

这一系列实践,也在不断推进中迭代。除味包在除味、吸附方面效果不错,但容易受潮发霉,团队开始尝试延长使用寿命;磨砂膏需调整比例与研磨细度,才能兼顾安全与肤感。智超还正与职校化妆品专业的老师讨论是否能进一步研发护肤品,甚至参与更大范围的创客计划,拓展可能性。

参与“环保可重用日”市集

如何让垃圾分类教育

更深入人心

在一场以“垃圾与零废弃”为主题的茶话会上,同学们围绕“如何让垃圾分类教育更深入人心”畅所欲言,提出了不少有价值的思路与建议:

倡导要“走心”,避免空洞口号

垃圾分类宣传不能只是机械重复法律条文或泛泛而谈的口号,而应结合鲜活案例、贴近生活的语言,让听众真正感受到分类的重要性和可操作性。比如通过有趣的互动游戏、实际演示,让居民在参与中学会正确分类。

从小事做起,把理念落到实践

环保不必一开始就追求宏大项目,从“垃圾不落地”、自带环保袋、节能用电等简单举动入手,就能让可持续逐渐成为生活的自然部分。只有当个体先在小事中感受到环保的可行性与益处,才可能汇聚成更有力量的集体行动。

相比单纯的理念倡导,行动哪怕很小,也更容易转化为长期习惯。无论是社区活动、校园堆肥,还是旧物改造,这些看似不起眼的实践都能成为分类与减量的入口,起到“破冰”作用。

主动对接资源,打通合作通道

在推动垃圾分类教育时,资源对接是关键。可利用社区活动指标、物业任务等契机,找到双方利益契合点,促成长期合作。例如,一些社区每月需要完成固定数量的环保活动,主动提出帮他们实现指标,就能顺利进入社区开展活动。

借鉴成熟模式,激发居民参与热情

模仿和本地化结合是快速落地的方法。比如“爱芬环保”的定点回收模式——居民保存用完的洗衣液瓶或食用油瓶,到社区集中换取补装的新产品,这样既能回收可再利用物,又让居民直接感受到实惠。

关注并组织现有的“隐形分类者”

当前真正持续做垃圾分类的人群,一类是回收站工作人员,另一类是依靠回收废品为生的拾荒者。如果能将他们组织化,并拓展回收范围(如有害垃圾回收付费),不仅能增加他们的收入,还能显著提高分类的准确率和覆盖面。

体验式教育与实践结合

垃圾分类的理念更容易通过亲身体验扎根于心,例如参观垃圾处理厂、再生资源中心,或举办咖啡渣再利用DIY、堆肥、酵素制作、旧物改造等活动。

将垃圾分类与教育系统深度结合

在学校里把垃圾分类融入课程、社会实践,这样学生们就会有比较热情,也会比较认真地去参与到这个活动当中。

结语

垃圾议题,哪怕每个团队的探索各不相同,却都指向同一个事实:改变离我们并不遥远,它就藏在习以为常的日常生活中。

这些来自不同高校团队的青年,用一次次堆肥、咖啡渣循环利用,一次次调研、捡拾垃圾,用身体力行的方式回应垃圾和环境问题。青年或许无法立刻改变世界,但可以用自己的行动,去改变身边的一平方米。

当我们不再将垃圾视为敌人,不再指靠技术或外部力量去“解决”,而是把它作为重新理解垃圾问题、调整生活方式与行动的契机,真正而持久的改变,就正在发生。