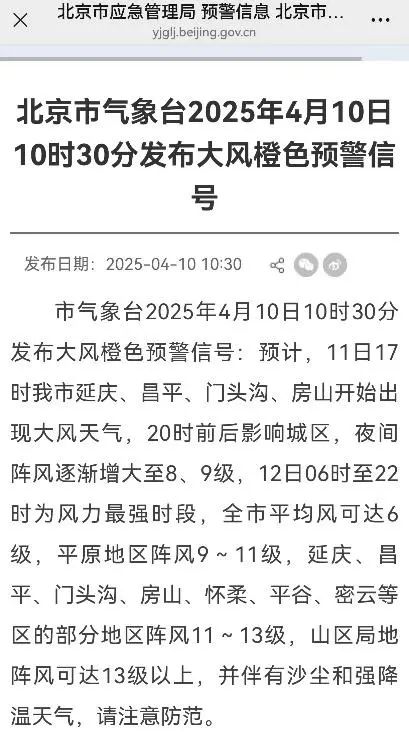

4月10日,北京市气象台发布了13级大风预警。

13级大风,它是什么概念?作为个体和社区都要怎样去应对,保障自己生命和财产的安全,面对更多的极端气候,我们应该如应对?

在4月10日晚,多议题社会组织应对气候变化能力建设项目共学会上,项目伙伴、有丰富防灾减灾救灾经验的安徽广善公益服务中心的负责人张军和项目总监刘松就气候的灾害救援和气候韧性社区建设进行了分享,并针对社区和个体如何应对风灾提出了建议供大家参考。

大风橙色预警是什么概念

根据中国2012年《风力等级》国家标准,13级风的风速为37.0-41.4米/秒,相当于每小时133-149公里,属于台风级强度。北京市气象台预测,4月12日西部和北部山区局地阵风可达13级以上,平原地区阵风9-11级,这将是北京近十年最强风。

曾在2012年北京通州“7·21”极端大风事件中,12级阵风导致建筑工地库房倒塌,5人受伤,其中2人死亡。此次预警的13级风破坏力远超历史同期,需高度警惕。

13级风是什么概念?

—从力学冲击角度:13级风每平方米风压达1.3-1.7千牛,相当于一辆小型汽车(约1.5吨)压在1平方米面积上;

—可造成的植被与建筑损毁;

—可刮断直径30厘米的成年树木(如杨树、柳树),推倒广告牌、简易搭建物,甚至吹翻轻型车辆;

—还会形成城市“风洞效应”:在高楼密集区(如国贸CBD),楼宇间隙的狭管效应可能使瞬时风力提升30%-50%,导致11级阵风。

个体和社区要做哪些准备和应对

面对即将来临的大风,作为个体和社区要作那些准备,注意那些事项呢?安徽广善公益服务中心的张军和刘松给大家提出以下建议:

在北京,如果是一些老的、比较脆弱的小木窗玻璃,

就需要加固下

个体准备与注意事项

01 居家安全

加固门窗:检查并加固松动的门窗、雨棚、晾衣架等,必要时用胶带贴成“米”字形防止玻璃碎裂。

清理高空杂物:收走阳台、窗台的花盆、杂物,避免被风吹落伤人。

储备应急物资:准备手电筒、充电宝、饮用水、食物等,以防停电断水。

02 户外活动

避免外出:大风期间尽量待在室内,尤其避免靠近广告牌、树木、围墙等易倒塌物体。

行车安全:驾车时减速慢行,避开高层建筑间的狭窄路段(易形成强风),停车时远离枯树或临时建筑。

防尘防护:若必须外出,佩戴口罩和护目镜(尤其沙尘天气),穿戴紧身衣物减少风阻。

03 特殊人群关照

老人、儿童及行动不便者应提前安置在安全区域,避免单独外出。

社区协作与公共防范

01 提前预警与宣传

通过社区微信群、公告栏等渠道发布大风预警和避险指南。

提醒居民检查燃气、电源,避免火灾隐患。

02 公共设施检查

物业或居委会应排查小区内老旧电线、路灯、树木(尤其枯枝)、临时搭建物等,及时加固或清理。

确保排水系统畅通,防止大风伴随降雨引发积水形成内涝。加强山洪地质灾害防御预警,落实群众转移安置准备措施。

03 应急响应机制

组织应急小组,备好沙袋、绳索、应急照明等工具。

明确避难场所(如社区活动中心),安排专人值班应对突发情况。

对接应急救援组织做好备勤,随时应对突发应急情况处理。

大风过后的处理

01 安全检查

检查房屋结构、水电燃气是否受损,发现问题及时报修。

避免触碰被吹断的电线,立即通知电力部门。

社区脆弱人群安全回访,如孤寡老人上门回访,确认是否安全未受影响等。

02 环境清理

协助清理社区内断枝、杂物,优先恢复主干道通行。

妥善处理破损玻璃等尖锐物,防止二次伤害。

需警惕的次生灾害

火灾:大风易导致电线短路或火星扩散,注意防火。

高空坠物:即使风势减弱,仍可能有余留风险,勿在楼下长时间停留。

社区应对极端天气实践策略

不仅仅是大风,极端天气频发的当下,高温热浪、暴雨内涝、寒潮冰冻等灾害时刻考验着个体的应对风险知识,社区的应急能力。如何让基层应对从“手忙脚乱”变为“有章可循”?安徽广善公益服务中心根据自己的救灾经验、工具体系以及气候变化视角融合,也分享了面对极端天气,社区要如何应对的关键策略。

传统社区应对极端天气往往依赖“经验式”救援,缺乏系统性规划。广善公益基于多年救灾经验,联合应急管理、气象等部门,开发出一套覆盖“灾前预防—灾中响应—灾后恢复”的全流程工具包,核心包含三大模块:

灾前预防

01 进行精准评估和风险排查:

提前识别“社区痛点”

社区需联合应急管理部门、气象机构和社会组织,开展气候风险评估,通过收集历史气象数据(如暴雨积水点、高温暴露区),结合社区地形、建筑分布,标注高风险区域(如老旧小区、低洼地带、独居老人住所)。绘制《社区极端天气风险地图》,明确易涝点、地质灾害隐患区、老旧建筑分布等关键区域。

设立隐患排查清单:细化基础设施(消防通道、排水管网、电力设备)、脆弱人群(老人、儿童、残障人士)、应急资源(避难场所、物资仓库)三大排查维度,形成可量化的检查表格。例如,暴雨前重点检查“地下车库排水泵是否正常”“低洼路段警示牌是否到位”;高温前排查“老年活动中心空调是否完好”“户外遮阳设施是否充足”。

例如,合肥某社区在台风和暴雨季前,对辖区内排水管网、危墙、广告牌等进行网格化排查,建立隐患台账,及时协调物业和市政部门整改,从源头减少风险暴露。

02 储备应急物资,打造“15分钟应急圈”

建立社区应急物资储备点,储备基础物资(如救生衣、沙袋、应急照明设备)、医疗急救包、食品饮用水等,确保满足3-5天应急需求。

同时,与周边商超、药店签订物资联保协议,极端天气下可快速调配资源。安徽广善公益通过“安全家园”项目,为社区志愿者队伍配备小型发电机、抽水设备等专业工具,提升初期处置能力。

03 多元宣传培训,提升居民防灾意识

针对不同人群设计培训内容:对儿童开展“减灾小课堂”和情景模拟演练,增强防溺水、防触电等安全意识;对老年人普及寒潮、高温应对知识,如冬季燃气安全、夏季防暑降温技巧;对社区工作者和物业人员,开展应急指挥、物资调配等专业培训。

2023年,合肥某社区通过“气候变化知识问答”“家庭应急包发放”等活动,覆盖居民超500户,显著提升了自救互救技能。

事中应对:

建立高效联动应急响应体系

01 组建“三位一体”应急队伍

以社区工作者为核心,整合物业安保、志愿者、辖区企业员工等力量,成立“社区应急小分队”,明确人员分工(通讯联络、物资调配、救援疏散等)。

例如,在暴雨红色预警期间,合肥某社区小分队24小时轮班值守,通过社区微信群实时发布积水情况,引导居民绕行,并协助转移低洼处居民30余户,实现“零伤亡”。

02 聚焦脆弱人群,实施“精准保护”

建立社区脆弱人群台账(独居老人、残障人士、留守儿童等),极端天气前通过电话、上门探访等方式提醒避险,必要时转移至社区应急避难场所。

2022年高温期间,安徽广善公益联合社区网格员,为60岁以上老人家中安装防暑降温设备,每日回访健康状况,有效减少高温中暑事件。

03 联动多方力量,实现资源协同

与街道应急办、消防、卫生服务中心建立“一键响应”机制,极端天气发生时同步启动应急预案。

例如,2021年巢湖流域洪涝灾害中,社区通过省级救灾网络迅速对接外部救援力量,协调冲锋舟转移被困群众,同时联动疾控中心开展灾后防疫消杀,形成“本地响应+外部支援”的高效协作模式。

事后恢复:从“灾后救助”到“韧性建设”

01 开展灾后评估,完善应急预案

联合专业机构对灾害损失、应急处置效果进行评估,修订《社区极端天气应急预案》。例如,2020年合肥暴雨内涝后,某社区发现排水系统存在盲区,次年协调政府部门对3处易涝点进行管网改造,将应急预案中的“被动应对”转为“主动预防”。

02 提供心理援助,重建社区信心

针对受灾居民,尤其是儿童和老年人,开展心理疏导和情绪安抚。通过社区活动中心组织灾后分享会,鼓励居民互助支持,增强社区凝聚力。

2023年寒潮导致部分居民家中停电,某社区通过“邻里互助站”组织志愿者上门陪伴,协助解决生活困难,缓解焦虑情绪。

03 推动长效机制,建设“气候适应型社区”

将极端天气应对纳入社区治理常态化工作,定期开展应急演练(每年至少2次综合演练),推动“安全家园”“儿童平安”等项目与气候适应工作融合。

例如,合肥作为全国气候适应型城市试点,部分社区试点建设“雨水花园”“防晒隔热屋顶”等基础设施,从硬件层面提升气候适应能力。

社区应对极端天气实践策略

社区应对极端天气,本质上是一场“全民行动”。安徽广善公益的实践表明,通过“政府引导、社区主导、社会参与、居民自治”的多元协作模式,能够有效提升社区的应急响应速度和恢复能力。未来,需进一步强化以下四点:

政策衔接:对接政府“综合减灾示范社区”“气候适应型城市”等创建标准,争取资金和资源支持;

技术赋能:引入气象预警APP、智能监测设备等,实现风险实时预警;

文化培育:通过持续宣传,让“防灾减灾”成为社区居民的自觉意识和行动习惯;

培育内生力量:建立自己社区内部的力量。

极端天气无法避免,但通过科学规划、提前准备和多方联动,社区完全能够将灾害影响降至最低,真正成为居民安全的“避风港”。

安徽省广善公益服务中心

安徽省广善公益服务中心,4A级慈善组织,成立于2009年,于2011年8月在安徽省民政厅登记注册,主管部门为安徽省民政厅。机构一直秉承“真诚、奉献、透明、专业”的理念,希望每日一善,人人有爱,在儿童关怀,弱势群体帮扶、灾害管理等方面开展工作。近十年,支持全省72家公益伙伴,累计开展各类项目415个,服务人数超10万。

机构在灾害管理方面积累了丰富的经验,自2013年起,作为壹基金全国救灾网络安徽协调机构,负责安徽地区“安全家园”、紧急救灾、“儿童平安”、温暖包等项目管理,支持和培育安徽救灾力量发展。

多议题社会组织应对气候变化能力建设项目

为回应不同议题的公益组织将气候变化视角与自身所关注议题和机构业务形成有效融合,助力于气候危机下的脆弱人群、脆弱区域和脆弱产业发展,基于在气候变化视角和行业赋能上的积累,合一绿在中华环境保护基金会“环保民间组织能力建设基金第六期资助计划”支持下,启动“多议题社会组织应对气候变化能力建设”项目,通过思维模式启发和项目逻辑设计的支持,帮助伙伴清晰气候视角与自身业务的融合路径,讲好自身所关注议题的气候故事,拓展资源筹措渠道,从而提升气候行动的成效。