气候变化是一个宏大的议题,它不仅关乎环境,更深刻影响着社会、经济和文化。作为全球重大的治理议题,由于过度依赖科学语言,而缺乏人文叙事,公众难以产生情感共鸣。在环境政策和研究框架中,碳排放、气温上升等量化指标主导了讨论,而地方社区的生态经验、传统知识和文化维度却常被忽视。例如,山地民族在世代沿袭下来的神山崇拜到底隐含着怎样的整体生态观,游牧民族能源利用方式的变化所引发的关于现代化的反思,沿海渔民可能正在经历着鱼群迁徙模式的变化、传统海洋生境的消失,但这些知识和经验很难体现在气候政策的主流话语或数据统计中。这种主流叙事与个体经验的错位,是当前气候行动面临的重要挑战之一。海草床保护就是这样一个典型案例。

作为“蓝碳”生态系统的重要组成部分,海草床在碳储存、波浪缓冲、生物栖息等方面发挥着不可替代的作用。然而,科学研究和政策制定者的关注点大多集中在生物量测定、修复率和碳汇能力上,而沿海渔民——这些对海草床有最直接感知的人群——却未能在环保和气候行动中获得足够的话语权。

问题:断裂与分层——科学与公众之间的距离

生长在海水中的海草

在过去两年中,鱼灯环保采用参与式研究方法,深入中国海草床生境沿岸社区,开展社区调研与访谈,记录海草床生态的变迁及其对地方社区的影响。团队先后前往中国温带沿海地区,如河北省曹妃甸、山东省荣成、蓬莱、烟台、青岛等地,与当地渔民对话,收集有关海草床利用、生态变化及社区生计的第一手资料。在调研过程中,鱼灯环保聚焦于海草床环境史、生态价值实现及相关法律政策等议题。通过口述历史访谈、社区观察与数据分析,研究海草床的历史变迁、生态价值及其在气候适应与沿海社区可持续发展中的潜力。此外,团队还探讨了社区如何通过法律和政策倡议,更有效地参与海草床保护与管理。

在实地调研中,我们发现,许多沿海居民对海草床保护的态度是疏离甚至冷漠的:“这应该是政府的事”“俺们是小人物,哪能管这些?” 许多渔民对海草的认知,仅限于其对渔业资源的影响,或作为建材(如海草房屋顶)的传统用途。由于现代建材的替代,海草床的经济和实用价值在他们的日常生活中变得愈发无足轻重。与此同时,气候科学研究中的海草床经常采用的学术化和数据化语言,与居民的生活经验更是相距遥远,使得与海草床朝夕相处、生活其中的渔民们都难以亲近和理解,更何况想让远方的大众理解和认同海草床保护的意义。

鱼灯环保团队在调研中拍摄的传统海草房影像

这正是海草床保护面临的核心问题:科学认知与公众体验之间的断裂,使得环保行动缺乏广泛的社会基础。

从科学研究到公共叙事:如何让海草床保护“可感知”?

英国科学家、小说家C. P. Snow 在20世纪剑桥大学的一场著名演讲中提出了“两个文化”论点,指出知识社会被分割为科学与人文。在科学文化占据主导地位的今天,人文思考被边缘化,科学与技术主宰了我们对世界的认知方式。工业文明所依赖的数字、量化分析和逻辑推演构成了当代社会的想象框架,使得复杂问题被拆解为数学模型,进而在理性主义范式下加以描述与解决。

在气候行动中,这种割裂尤为明显:科学建构了关于气候变化的认知体系,但却未能转化为公众的情感连接和行动动力。

在探访项目地时,我们发现这种断裂清晰地体现在海草床保护工作中。相比远道而来的科研人员,在地居民拥有更直接、长期的生态观察,但他们的经验往往被科学语言所忽视、挤压,难以进入主流气候政策的叙事框架。一边是宏观、量化的科学语言,一边是地方性、经验性的口述记忆,两者之间的鸿沟使得科学研究与公众理解脱节。我们期待从在地社区的身份问题出发,侧写当代环境保护工作的现状。

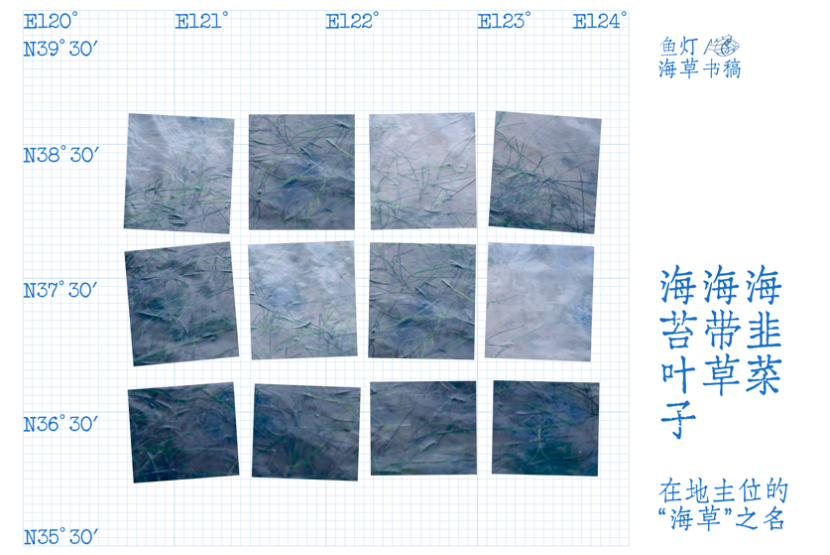

科学的海草与生活的海草

在调研中,我们选择了能够近距离接触海草床的沿海社区进行访谈,许多居民对“海草”这一概念认知模糊,也未曾意识到这些不起眼的海草对他们的生活和生计到底有多大价值。在他们的经验里,海草与海藻常常混淆,是一种可食或可用的资源。清代至民国的地方志中,海草、海藻被归于“物产”类,强调其经济价值,如山东荣成县志记录了龙须菜、鹿角菜等海藻的食用用途,以及石花菜在近代化学工业中的重要性。在青岛日占时期,日本商人曾大量收购石花菜用于制浆糊,这些史料揭示了人类一直以来对海洋资源的功利性利用逻辑。

海岸边,几位本地居民正在捡拾可食用的藻类,

图中大爷手中的一团海藻中也夹杂着不能食用的海草。

海草房苫匠正在修缮海草房屋顶

现代科学对于海草生态价值的研究始于20世纪80年代,中国科学院的学者引入国际研究成果,并开展系统分类和生态功能研究。尽管科学研究逐渐厘清了海草与海藻的区别,但在沿海居民的日常认知中,这种分类体系对于他们的日常生活劳作并未有什么真正的用处和影响。他们眼中的海草只是建造海草房、喂牲畜、制作农业肥料。而科学家发现的海草床的生态功能,如固碳、消浪、栖息地,则很少进入沿海居民的日常认知体系。毕竟,大多数时间沉在海水里的海草,不像红树林那样可以给到人直观的感受。沿海居民的认知和科学研究像是两条平行线,用不同的方式解释着海草床。

在地社区:雇工,旁观者,还是积极的行动者?

目前,沿海社区的居民在海草床保护中的角色主要有两种。一方面,他们以雇工身份参与海草床修复项目。例如,在山东荣成东楮岛村,曾有科研机构与环保基金会合作开展海草床修复项目,项目雇佣当地渔民种植海草。然而,这些渔民对项目在做什么似乎并不关心,他们的态度是:“每天有工钱……在家没事干可以去种种海草。” 还有许多人对修复成效持怀疑态度,认为种下的海草最终还是会被冲走。这种雇佣关系所建立的短期经济利益的联系,以及渔民对科学实验室成果落地、实操成效的怀疑,并未促成真正的生态认同和共识。结果是,人工种植海草的成活率远没有科学实验室条件下的成活率高。

另一方面,更多的社区居民是旁观者。他们中以过去的渔民为主,都有出海打鱼的丰富经验。多年来,渔业资源减少,渔民的劳作空间也被渔业公司进一步压缩。他们的下一代多数搬离渔村,定居到县城中。而曾经的渔民也纷纷转行,找寻新的生计。他们对于近海海洋情况的记忆和评价往往围绕着曾经打鱼的经验展开。

在采访中,受访的大爷大妈会热情地递过来一把小板凳,讲述过去出海打鱼或者捡蛤蜊的场景,细节详实,历历在目。但是,如果问起他们对于环境变化的感受,他们的语言就简单、干瘪许多。老渔民们虽然对近海生态的变化有持续的观察,但他们的关注点往往是渔业资源,而非海草床本身。“海草没了不好,鱼都在海草里,海草招鱼,海草没有了鱼也就少了” “海草会缠在发动机里,立马要清除,不然船跑不动” 。对于他们来说,海草床重不重要,和海草里的鱼有关,也和海草会不会卷进渔船的发动机有关。渔民所关注的并非海草床作为生态系统的一部分,而是它如何影响捕鱼生计。对于他们来说,海草床的价值是间接的,而非直接与核心的。由此,也可以看到生态系统观的公众叙事对于渔民认知的重要性。

在调研中,我们访谈了一位仍然居住在沿海村落的生计渔民,他正在修补渔网。

在27份访谈记录中,我们发现受访居民大都认同海洋自然环境恶化的趋势,对环境变化的感受通常带有很强的实用性和公共性,这常见为一种数字化的、 概括性的表达,比如 “过去鱼多,现在鱼少” “80%的鱼都没了” “以前海草多,现在几乎看不到了”。居民们对于环境恶化的感受与公共空间的共同社会事件(如青岛浒苔事件、原油泄漏事故)和共同记忆联系紧密。据青岛西海岸唐岛湾社区鱼鸣嘴村的翟大爷回忆,唐岛湾的海草在大包干时期就没有了,以前有很多。

另一位同村的刘大爷也有相似的回忆,在包产到户和集体化之后,国家和集体都养扇贝,把海草养没了。这种隐藏了个人主体性的“我们“和“他们”的表达倾向,使得他们在面对海草床丧失时,很少有个人的情感反馈和对于个体行为的反思,或是因无能为力故随遇而安,或是认为海草真的无足轻重。例如,在荣成市烟墩角村,一位村民表示:“没有就没有了,没有海草就盖瓦房。”

现代科学力求对环境的描述高度理性化,但公众的环境认知仍然以生计为中心的,当两者无法对接时,环保行动便很难触及公众的行为改变。

科学数字与文化叙事:如何重建连接?

赫伯特·马尔库塞在《单向度的人》中指出,科学方式帮助人类更有效地控制自然,同时也提供了控制人的手段。当现代科学和专业化被作为环境治理的唯一语言和选项时,地方生态知识就被边缘化,甚至被看作“落后的”或“缺乏依据的”。在当前环境保护实践中,海草床的价值通常被量化为“碳储量”“修复成活率”“消浪能力”等指标,而这些数据化的表达方式,让公众难以产生直观的经验连接与情感共鸣。

然而,真正能推动公众行动的,并不仅仅是科学数据,还有文化认同。科学研究提供的更多是测量手段,而不是行动目标。要让海草床保护真正触及公众,必须用地方文化、历史叙事和个人经验,赋予海草床以具体的意义。

我们在山东荣成市所东王家村采访时,村民汪大爷在接受访谈后,又追上来补充了一段关于海草房的故事。他讲到曾经来到荣成做官的一位县令,获得了升迁的机会,要离开这里到长江以南的地方赴任。因为留恋海草房,县令在去了南方之后,还专门派人来荣成搬运海草到新的驻地,又给自己建了一栋海草房。这些代代相传的口述记忆超出了我们既定的访谈提纲,充满了穿越时空的生命力。它提醒我们,真正的环境传播,应该让人们在自己的文化背景中找到与自然的真实生动的连接,而不是仅仅通过晦涩的科学术语传递知识。

在现代化建设浪潮中,

传统海草房村落仍然承载了在地居民的记忆。

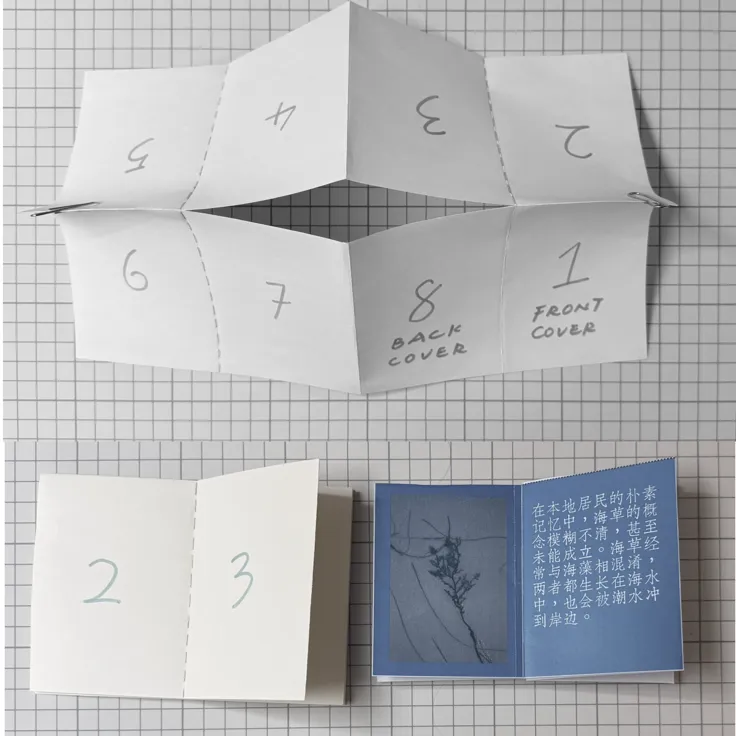

海草画报:让地方记忆“可视化”

鱼灯环保在社交平台推出了海草迷你书系列,通过插画、老照片和故事,将海草床的历史、文化与生态价值串联起来。这些迷你书不仅是知识普及的工具,更是推动公众参与的媒介。我们也同步开放了设计资源,让感兴趣的公众随时可以下载、打印和制作自己的海草迷你书,在动手实践中与海洋生态建立起一种体验感、连接感。

我们选择了贴近公众生活的话题作为切入点。例如,荣成的海草房不仅是建筑遗产,更是人与海洋关系的见证;渔民们关于鱼群与海草共生的记忆,则是海洋与气候变化的活体档案。这些故事不仅是历史,更是生态变迁的缩影。

此外,我们还将与社区、学校和环保组织合作,举办迷你书共创工作坊,让参与者在创作过程中深入理解海草床的生态功能,并将个人体验融入环境叙事。让在地社区看到他们自己的故事,激发认同感、建立人与海洋生命共同体的第一步。

气候小说:用故事触动行动

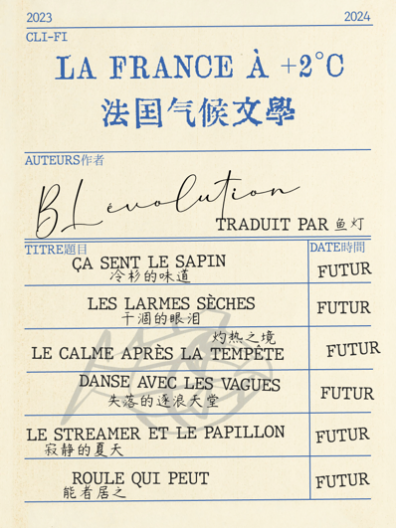

除了视觉化呈现,我们还希望通过“气候小说”的独特方式,让公众更直观地理解海草床在生态系统中的作用,并在故事中探讨气候变化对人类社会的深远影响。

鱼灯环保翻译了六篇来自法国机构 BL évolution 的气候小说《法国+2°C》,这些作品从不同角度切入气候议题,展现升温 2°C 后,人类生活将如何改变。这些故事不仅探讨了极端天气、生态变化对社会结构的冲击,还引发人们对生活方式和未来的思考。

由鱼灯环保翻译的法国气候小说作品共5万字,并同步整理了3份气候小说书单,发表2篇气候小说写作指南文章。

同时,鱼灯环保正在推动气候小说共学与创作,邀请环境公益人、作家、科幻爱好者共同探索环境叙事的可能性。我们也在通过小说虚构人物的视角,讲述未来气候变化对沿海社区的影响,比如:“海草床消失后,台风对渔村的破坏力如何增强”或“某个曾依赖海草的物种灭绝后,渔业经济开始崩塌。”

接下来,我们还将支持原创气候小说的孵化,通过写作工作坊、主题征文等方式,鼓励更多创作者以故事的方式弥补科学模型中缺失的人文维度。我们相信,文学能够打破科学与公众之间的壁垒,让更多人以角色代入的方式体验气候变化的真实后果,进而转化为行动。

从知识到行动:打造更具共鸣的气候传播

无论是海草画报,还是气候小说,我们的核心目标都是让公众的气候认知从“抽象”变为“具体”,从“数据”变为“故事”,从“旁观者”变为“行动者”。通过这些叙事手段,我们希望打破科学与公众之间的认知壁垒,让环境议题更具温度,激发更广泛的社会行动。

展望:如何用气候叙事驱动气候行动?

未来五年,我们的工作将围绕本地社区参与和多媒介环境传播两个方向展开。在沿海社区,我们将发起一系列与地方居民的共创项目,包括社区绘画、故事收集和艺术装置等,让他们成为海草床保护的讲述者和行动者。同时,我们将结合地方生态知识(LEK),推动社区自主监测海草床的变化,并利用数字化工具与科学研究团队合作,让科学研究与地方经验相互融合。

在传播方面,我们将探索更加生动和多元的媒介表达。通过平面设计、短视频和数据可视化,让海草床议题更具吸引力,使复杂的生态知识更易被理解和传播。此外,我们计划组织“气候科幻创作计划”,鼓励作者通过小说、漫画等叙事形式,探讨基线漂移(Shifting Baseline Syndrome)、生态衰退与可能的未来,用故事唤起公众对气候变化的情感共鸣和思考。

从更长期的角度来看,我们希望推动环境伦理与公众参与模式的创新。目前的气候传播仍然以科学数据和政策倡导为主,但真正的行动变革需要深入社会文化层面。我们希望通过讲述鲜活的个体故事,重塑人与海草床、人与海洋的情感纽带,让环境保护不仅是一项科学工程,更是一种生活方式的选择。

作为“蓝碳”生态系统的重要组成部分,海草床不仅关乎生物多样性,它更是一面镜子,映照出人与自然的关系。如果我们无法让公众重新建立与海洋生态的情感连接,唤醒深埋于心中和生活细节里的蓝色记忆,应对气候变化和环境保护将永远只是少数人的梦想与责任。而通过公共叙事,我们有机会让更多人意识到,他们本就是行动的一部分。

本文为北京合一绿色公益基金会主持的“多议题社会组织应对气候变化能力建设项目”的气候融合案例之一,项目将陆续推出共学伙伴们基于不同议题的气候融合案例,敬请关注。

鱼灯环保简介

北京鱼灯环保科技有限公司是一家以气候行动为核心,聚焦人与地方可持续关系的创新型社会企业。我们通过人文研究、跨界设计与公众参与,构建兼具社会价值与市场潜力的环境行动平台,致力于在生态转型中推动知识创新与社会参与的深度融合。

鱼灯环保以“设计连接行动”为方法论,围绕气候叙事、青年与社区共创、海草生态与文化设计三大方向开展工作。团队通过气候小说与非虚构写作,推动公众表达与文化传播;以代际对话和生态知识共建,链接高校、社区与公益组织,增强社区韧性;并结合海草床保护与海草房文化,探索生态保护与文化再生的路径。鱼灯团队的愿景是打造一个集知识生产、设计转化与公众动员为一体的气候行动平台,助力建设更公平、韧性更强的未来社会。

多议题社会组织应对气候变化能力建设项目简介

为回应不同议题的公益组织将气候变化视角与自身所关注议题和机构业务形成有效融合,助力于气候危机下的脆弱人群、脆弱区域和脆弱产业发展,基于在气候变化视角和行业赋能上的积累,合一绿在中华环境保护基金会“环保民间组织能力建设基金第六期资助计划”支持下,启动“多议题社会组织应对气候变化能力建设”项目,通过思维模式启发和项目逻辑设计的支持,帮助伙伴清晰气候视角与自身业务的融合路径,讲好自身所关注议题的气候故事,拓展资源筹措渠道,从而提升气候行动的成效。